前两天,一则消息在能源圈掀起了不小的波澜——浙江首次出现了-0.2元/度的负电价。作为工业强省,浙江向来以电力需求旺盛著称,但这次却让许多人感到意外。作为一名长期关注能源行业的观察者,我深知这一现象背后隐藏着更深层次的意义。

负电价:从山东到浙江

其实,这并不是国内第一次出现负电价的现象。早在去年“五一”期间,山东省就因为新能源发电量激增、用电需求不足,在电力交易市场出现了连续长时间的负电价。而如今,浙江也加入了这一行列,标志着负电价正在从个别现象逐步演变为一种趋势。

那么,什么是负电价呢?简单来说,就是在电力现货交易市场上,由于供大于求,发电企业为了不浪费电力资源,愿意倒贴钱给用户使用电力。这种看似荒诞的现象,实际上反映了新能源迅猛发展下电力系统灵活性不足的问题。

负电价的背后:新能源的双刃剑

随着国家对新能源发展的大力支持,光伏、风电等清洁能源装机容量迅速增长。根据最新数据,2024年全国新能源发电占比已经超过了30%。然而,新能源发电具有间歇性和波动性的特点,当发电量远超实际需求时,就会导致电力过剩,进而引发负电价。

以杭州中策橡胶为例,这家企业在去年投运了高性能子午线轮胎未来工厂,享受到了电力外线接入费用分担政策红利。投产后,工厂内平均每7秒就有一个轮胎下线,用电需求巨大。然而,即便如此,也无法完全消化掉新能源发电带来的过剩电力。

负电价的影响:倒逼储能技术发展

负电价的出现,无疑给新能源行业敲响了警钟。江苏省储能行业协会会长朱俊鹏在接受采访时曾表示:“源侧配储是没有任何商业模式的,都平摊进系统成本里,其不是为了用,而是为了并网。”这意味着,未来新能源企业可能不得不自主配置储能设备,以应对电价波动带来的风险。

事实上,储能技术的发展已经成为解决负电价问题的关键所在。通过储能设备,可以将多余的电力储存起来,在用电高峰时释放,从而实现电力供需平衡。目前,国内外许多企业都在积极布局储能领域,力求抢占先机。

政策支持:降低企业用电成本

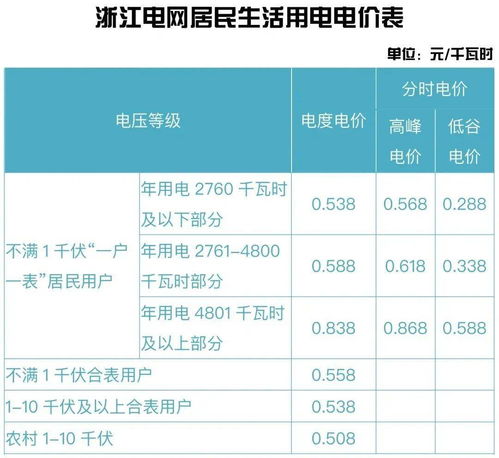

为了缓解负电价带来的冲击,政府也在不断出台相关政策。例如,浙江省计划在2025年加大力度,力争每度电降价3分钱以上,减少企业用电成本140亿元以上。主要举措是在发电侧、输配侧、售电侧三侧共同发力,进一步降低企业用电成本。

此外,《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》也明确提出,要按照价格市场形成、责任公平承担、区分存量增量、政策统筹协调的原则,推动新能源电价市场化改革。这些政策的出台,为新能源行业的健康发展提供了有力保障。

国际视角:负电价并非孤例

值得注意的是,负电价现象并非中国独有。在欧洲,德国、法国等国家早已多次出现负电价的情况。特别是在新年首个交易日,德国电价一度跌至零以下,这是因为风力发电量达到了40吉瓦,远远超过了需求。

由此可见,负电价是全球新能源发展过程中不可避免的一个阶段。如何有效应对这一挑战,将成为各国能源转型道路上的重要课题。

结语

负电价的出现,既是对新能源快速发展的一种警示,也是推动储能技术和电力体制改革的一次契机。作为普通消费者,我们或许很难直接感受到负电价带来的影响,但它却深刻地改变着整个能源行业的格局。未来的能源世界,值得我们每一个人期待。

发表评论 取消回复