在简书平台的热搜上,一个名为“大姜”的研究者引发广泛关注。他专注于植物免疫拓扑与病原体防御模型的研究,并提出了全新的风险防控理念。以下是他的故事。

从数据蒸馏到模型训练

大姜的研究团队近期发现,由于医学领域中缺乏完整的数据支持,许多AI研究开始尝试使用“数据蒸馏”的方法。这种方法通过利用像ChatGPT这样的大型语言模型生成数据,再用这些数据训练参数较少的小型模型。这样做的好处是,可以让小型模型更接近大型模型的表现,同时降低计算成本和资源消耗。

这一技术不仅适用于医学领域,在农业研究中也展现出巨大潜力。例如,通过模拟不同环境下的植物生长数据,科学家可以更好地预测病害的发生概率,从而提前采取措施进行防控。

寄生植物的影响

作为中国科学院遗传与发育生物学研究所的研究员,谢旗曾指出,寄生植物对农业生产和生态系统具有深远影响。尤其是独脚金属和列当属等寄生植物,它们会对高粱、玉米、谷子等作物造成严重危害。这种威胁在全球范围内都引起了高度重视。

为了应对这一问题,大姜提出了一种基于植物免疫系统的解决方案。通过深入研究植物如何感知并抵御寄生植物的侵袭,他希望找到一种既能保护作物产量又能减少化学农药使用的平衡点。

三元复合物的精细调控

大姜的研究还涉及植物免疫系统的精细调控机制。他发现,某些病原体会竞争结合感应了免疫信号的特定复合物,以此抑制三元复合物介导的植物免疫反应。这种机制确保了植物在抵抗病原菌的同时还能维持正常生长。

这一发现的重要性在于,它为防治植物病虫害提供了新的靶标和依据。未来,科学家或许能够根据这些机制设计出更加高效的植物免疫增强剂,帮助农作物更好地抵御外界威胁。

广谱抗病基因的应用

在另一项研究中,大姜团队基于玉米全基因组关联分析,成功鉴定出了一个重要的广谱抗病基因——ZmLecRK1。该基因编码的凝集素类受体激酶与共受体ZmBAK1形成复合体,共同参与免疫信号的传递过程。

进一步研究表明,关键氨基酸变异A404S在决定抗病性方面起到了重要作用。这种变异广泛存在于玉米祖先种大刍草以及其他禾本科植物中,表明其在进化过程中可能发挥了关键作用。

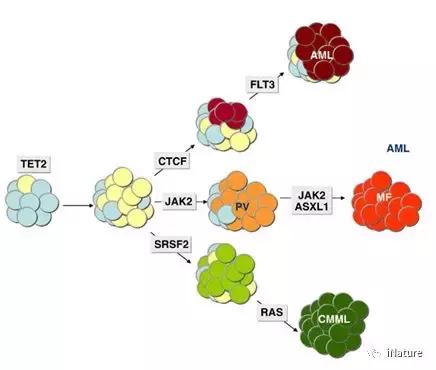

巨噬细胞的功能受损

除了植物免疫系统的研究外,大姜还关注到了病毒感染对人体免疫系统的影响。例如,卡波西肉瘤相关疱疹病毒(KSHV)感染宿主后,会诱导巨噬细胞产生IL-6因子,从而增加免疫细胞的数量。然而,这些扩大的巨噬细胞激活T细胞的能力较弱,而T细胞正是抗击病原体和癌症的核心力量。

这表明,KSHV病毒通过巧妙地利用自身产生的IL-6因子来扩大宿主免疫细胞数量,但同时削弱了巨噬细胞的功能,进而降低了整体免疫防御能力。

水稻专属“疫苗”

华中农业大学的一项研究开发出了一种针对水稻的专属“疫苗”。这款“疫苗”可以通过提高植物自身的免疫力,有效防控稻曲病、恶苗病和稻瘟病等多种病害。试验结果表明,使用该“疫苗”不仅可以促进水稻健康生长,还能显著提升产量。

这项研究成果充分体现了科学的魅力,同时也展示了植物免疫研究在未来农业发展中的重要地位。

NLR蛋白的分类与功能

植物依赖细胞内免疫受体NLR识别病原菌分泌的效应因子,并触发ETI免疫反应。根据N末端结构域的不同,NLR蛋白可以分为TIR-NLR(TNL)、CC-NLR(CNL)以及RPW8-NLR(RNL)三大类。

每种类型的NLR蛋白都有其独特的功能特点。例如,TIR-NLR主要负责感知胞内的病原信号,而CC-NLR则更多地参与信号传导过程。这些差异使得植物能够在面对不同类型的病原体时,灵活调整自己的防御策略。

总结

综上所述,大姜及其团队在植物免疫拓扑与病原体防御模型方面的研究取得了显著进展。他们的工作不仅深化了我们对植物免疫机制的理解,也为农业生产中的病害防控提供了新思路。随着科学技术的不断发展,相信未来会有更多创新成果涌现,助力全球农业可持续发展。

发表评论 取消回复