在当今新能源技术飞速发展的时代,高压钠离子电池因其成本低、资源丰富等优势备受关注。然而,如何设计出能够在极端温度条件下稳定运行的电解液一直是科研人员亟待解决的难题。今天,我将为大家介绍一项来自北大深圳研究生院潘锋教授团队的重要突破——他们通过溶剂-溶剂相互作用的设计思路,为宽温域电解液的研发提供了一种全新的视角。

这项研究的核心成果被发表在国际顶级期刊《Advanced Energy Materials》(简称AEM)上,论文题目为《溶剂相互作用实现的温度稳健性溶剂化用于低温钠金属电池》。在这项研究中,团队从基础理论出发,深入探讨了溶剂分子之间的相互作用机制,并提出了一种创新性的电解液配方。这种新型电解液不仅能够有效抑制副反应的发生,还能显著提升钠离子电池在高低温环境下的循环稳定性。

作为一名对新能源领域充满热情的研究者,我对这一成果感到无比振奋。以下是我总结的几个关键点:

1. 溶剂相互作用的新视角

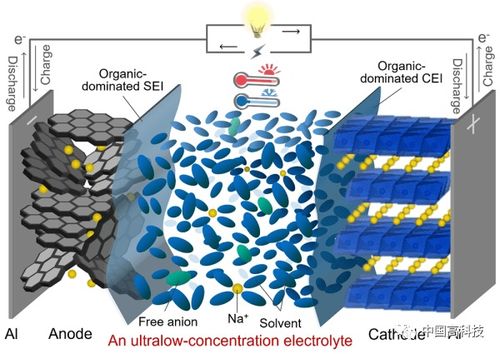

传统钠离子电池电解液的设计往往侧重于优化单一溶剂或添加剂的性能,而忽视了溶剂分子之间复杂的相互作用。潘锋教授团队则另辟蹊径,将研究重点放在溶剂-溶剂相互作用上。他们发现,通过合理调控不同溶剂的比例和配比,可以形成一种具有优异热力学稳定性的溶剂化结构,从而显著改善电解液在极端温度条件下的表现。

2. 宽温域应用的潜力

根据实验数据表明,这种新型电解液在-40°C至80°C的温度范围内均表现出卓越的性能。这对于推动钠离子电池在极寒地区或高温环境中的实际应用具有重要意义。特别是在电力储能领域,这种技术有望彻底改变现有锂离子电池主导的局面,为可再生能源的大规模利用提供更经济、更可靠的解决方案。

3. 对行业发展的深远影响

近年来,我国政府高度重视钠离子电池的研发与应用。工信部等六部门联合发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》明确指出,要加快研发包括钠离子电池在内的新型电池技术。潘锋教授团队的这一研究成果无疑为行业发展注入了新的动力。未来,随着相关技术的进一步成熟,我们有理由相信,钠离子电池将在更多场景中发挥重要作用。

当然,任何新技术的推广都需要经历一个漫长的过程。目前,高压钠离子电池仍面临能量密度较低等问题。但正如潘锋教授在接受采访时所言:“科学研究的意义在于不断探索未知,解决实际问题。虽然我们还有很多工作要做,但每一步进展都让我们离目标更近一步。”

作为见证者和参与者,我深感荣幸能目睹这一激动人心的技术进步。如果你也对高压钠离子电池及其潜在应用感兴趣,不妨多关注相关领域的最新动态。相信在不久的将来,这项技术将会以更加成熟的形式走进我们的生活。

发表评论 取消回复