文章导读

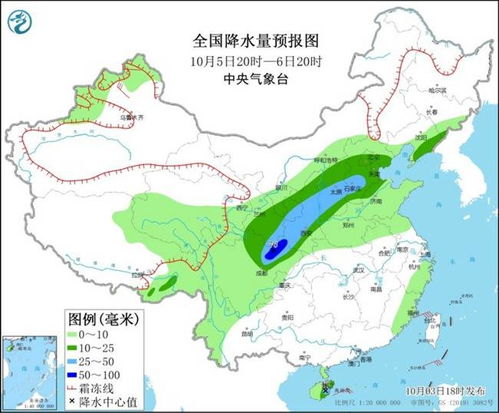

地理与气候的差异

提到大米,大家首先想到的是南方的稻田。南方湿润的气候、丰富的水源和较长的生长期为水稻提供了得天独厚的条件。而东北虽然纬度较高,但由于夏季日照时间长、昼夜温差大,同样适合优质水稻的生长。

然而,华北地区却显得与众不同。这里以旱地为主,降水量相对较少,且冬季寒冷漫长,春季干旱少雨,这些都让水稻种植变得困难重重。试想一下,如果在华北种植水稻,需要大量灌溉设施来弥补自然降水不足的问题,这无疑会增加农民的负担。

华北地区的气候特点决定了它更适合种植小麦、玉米等耐旱作物,而不是耗水巨大的水稻。

种植成本与经济考量

从经济角度来看,华北地区种植水稻的成本远高于其他粮食作物。比如运输成本,由于水资源匮乏,许多地方需要依赖水利工程引水灌溉,这不仅耗费巨大资金投入,还可能引发环境问题。

此外,市场供需关系也是重要因素之一。东北的大米因其独特的口感和品质深受消费者喜爱,价格自然较高;而南方由于一年可以种植两季甚至三季水稻,产量高且成本低,因此在市场上占据了一定优势。相比之下,华北即使克服了技术难题种植出大米,其经济效益未必理想。

华北地区选择放弃大规模种植大米,更多是从长远利益出发,将有限资源投入到更高效、更可持续发展的农业项目中去。

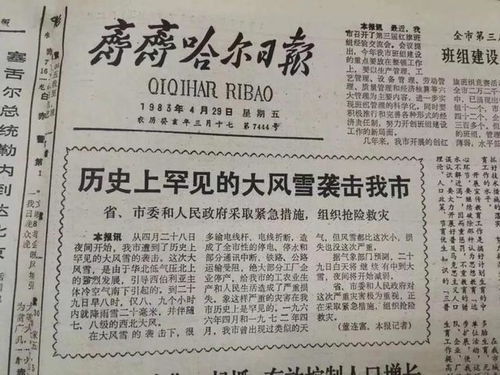

历史与文化的因素

回顾历史,我们会发现华北地区自古以来就是小麦的主要产地。“白面馒头”“面条”等传统美食早已融入当地人的日常生活。这种饮食习惯的形成并非偶然,而是千百年来自然环境与人文积淀共同作用的结果。

另一方面,南方人对米饭的喜爱程度远远超过北方。他们日常生活中离不开一碗香喷喷的大米饭,这也促使南方更加注重水稻种植技术的研究与发展。而在东北,尽管气候条件较为特殊,但通过不断改良品种和技术手段,成功培育出了适应本地环境的优质水稻。

文化上的差异使得华北地区即便具备一定条件种植大米,也不如其他地区那样迫切需要。

未来趋势展望

随着科技的进步和社会的发展,未来或许会出现一些改变现状的新机遇。例如,科学家正在研究抗旱性强、需水量少的新品种水稻,如果能够推广开来,可能会让华北部分地区重新考虑种植大米的可能性。

同时,国家对于生态保护和可持续发展的重视程度不断提高,如何平衡粮食安全与环境保护之间的关系将成为一个重要课题。也许有一天,我们能看到华北大地上的稻浪翻滚,但这需要整个社会共同努力才能实现。

发表评论 取消回复