在这个信息爆炸的时代,网络的便利性让我们能够随时随地获取各种信息,但同时也带来了不少安全隐患。最近,一个词频繁出现在我的视野中——「开盒」。这个词听起来似乎很新奇,但背后隐藏的却是对个人隐私的巨大威胁。今天,我想和大家分享一下我对「开盒」的理解,以及如何有效预防个人信息被「开盒」。

什么是「开盒」?

简单来说,「开盒」是指通过非法手段在网络上搜索、挖掘并搜集他人的隐私信息,然后将这些信息公之于众。这种行为不仅侵犯了他人的隐私权,还可能引发网暴,给受害者带来巨大的精神压力和伤害。近年来,「开盒」现象在年轻人活跃的网络圈子中越来越常见,尤其是在游戏、娱乐等领域,一言不合就「开盒」的情况屡见不鲜。

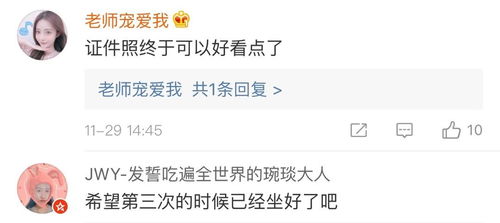

举个例子,前几天我在新闻上看到一则报道,四名青少年因为不满某位博主的言论,竟然从全国各地跑到这位博主的家门口“砸门”。这四位青少年中有一位名叫严珂,年仅16岁,原本是这位博主的追随者,但后来因为某些原因与博主闹翻,被对方拉黑后,便开始对其进行「人肉开盒」。最终,严珂不仅失去了理智,还带领其他青少年采取了极端行动。这样的事情让我感到非常震惊,也让我意识到「开盒」的危害性。

「开盒」的常见手段有哪些?

「开盒」的行为通常包括以下几种手段:

- 黑客攻击: 通过技术手段入侵他人的账号,获取其个人信息,如姓名、身份证号、电话号码、家庭住址等。

- 社交平台挖掘: 在微博、知乎、豆瓣等社交平台上,通过关键词搜索或私信等方式,逐步拼凑出一个人的完整信息。

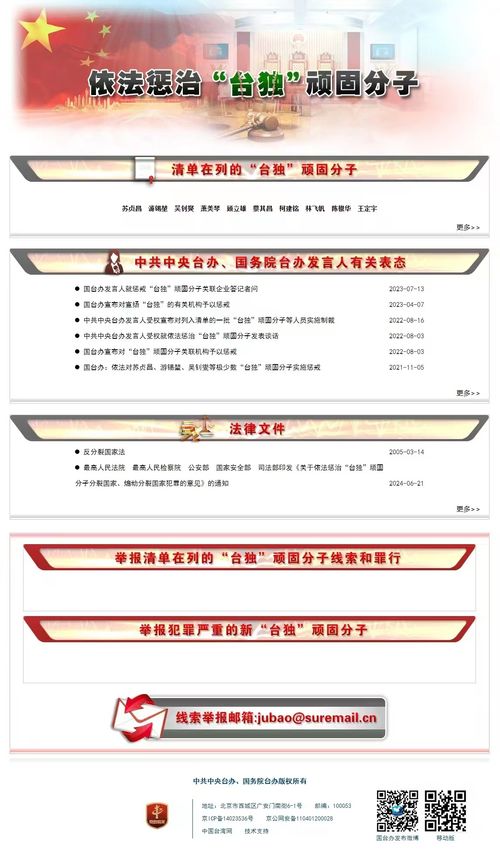

- 恶意举报: 通过虚假举报的方式,迫使平台封禁他人的账号,进而获取其注册信息。

- 第三方平台泄露: 一些不良商家或个人会在暗网上出售他人信息,导致这些信息被公开传播。

这些手段看似复杂,但实际上操作起来并不困难,尤其是在一些技术门槛较低的平台上,任何人都可以通过简单的搜索工具找到他人的隐私信息。因此,我们必须提高警惕,防止自己成为「开盒」的受害者。

「开盒」的危害有多大?

「开盒」不仅仅是对个人隐私的侵犯,更可能导致严重的后果。首先,被「开盒」的人往往会受到来自陌生人的侮辱、谩骂,甚至威胁人身安全。其次,个人信息的泄露可能会让不法分子有机可乘,进行诈骗、盗窃等犯罪活动。最后,「开盒」行为还会对受害者的心理健康造成严重影响,导致他们产生焦虑、抑郁等情绪,甚至影响到日常生活和工作。

尤其令人担忧的是,近年来「开盒」现象在未成年人中也时有发生。由于未成年人缺乏足够的法律意识和自我保护能力,更容易成为「开盒」的目标。《法治日报》的一项调查显示,在「开盒」现象的参与者和受害者中,不乏未成年人的身影。这不仅暴露了网络环境中的安全隐患,也反映了社会对未成年人网络安全教育的不足。

如何有效预防个人信息被「开盒」?

面对「开盒」的威胁,我们不能坐以待毙。以下是一些有效的预防措施,帮助我们在日常生活中保护好自己的个人信息:

- 加强个人信息管理: 不要在社交平台上过度分享个人生活细节,尤其是家庭住址、电话号码、身份证号等敏感信息。即使是在朋友之间,也要谨慎透露这些信息。

- 设置强密码: 为不同的账户设置复杂的密码,并定期更换。避免使用生日、电话号码等容易被猜到的信息作为密码。同时,开启双重验证功能,增加账户的安全性。

- 谨慎点击链接: 不要随意点击陌生人发来的链接,尤其是那些看起来可疑的网站。很多「开盒」行为都是通过钓鱼网站或恶意软件进行的。

- 关注隐私政策: 在使用任何应用程序或网站时,仔细阅读其隐私政策,了解它们如何收集和使用你的个人信息。如果发现某个平台存在安全隐患,及时停止使用。

- 学会举报和维权: 如果发现自己或他人遭遇「开盒」,应立即向平台举报,要求删除相关信息。同时,保留证据,必要时可以寻求法律援助,维护自己的合法权益。

结语

「开盒」现象虽然令人担忧,但我们并非无能为力。只要我们保持警惕,采取适当的防护措施,就能有效降低个人信息被泄露的风险。在这个数字化时代,保护好自己的隐私是我们每个人的责任。希望这篇文章能够引起大家的重视,共同营造一个更加安全、健康的网络环境。

发表评论 取消回复