导读:

我是如何陷入骗局 | 教培机构的套路 | 法律与学术诚信 | 我的反思与建议

我是如何陷入骗局

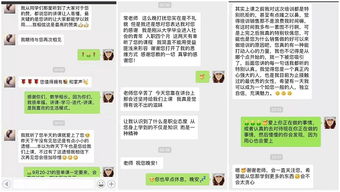

作为一名普通职场人,我在去年初为了职称评定,决定发表一篇学术论文。经同事推荐,我联系了一家自称专业代发论文的教培机构——“期刊职称教育”。对方董老师在微信上向我承诺:“只需4999元,包过、包退、无风险。”听上去很诱人,于是我毫不犹豫地交了2800元定金。

然而,事情并没有像他们承诺的那样顺利。等了近一年,我收到的却是一份假的用稿通知单。当我追问时,对方态度突然冷淡,并以各种理由拖延时间,甚至最后直接失联。这才意识到自己掉入了一个精心设计的骗局。

教培机构的套路

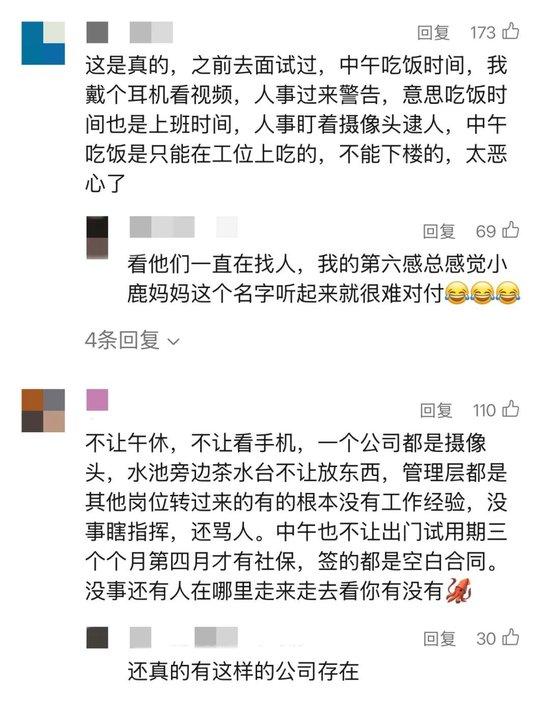

事后我查阅了大量资料,发现这种骗局并非个例。不少人都曾因轻信类似机构而蒙受损失。这些机构通常通过以下几种手段吸引客户:

- 低价诱惑:以低廉的价格和看似完美的服务承诺吸引消费者。

- 虚假宣传:夸大其词,声称拥有广泛的学术资源和人脉关系。

- 拖延战术:一旦收到款项,便以各种借口拖延交付成果。

- 失联跑路:当问题暴露后,迅速消失,留下受害者孤立无援。

更令人气愤的是,部分机构还会利用“不过包退”的幌子来取信于人,实际上却设置重重障碍,使得退款变得极其困难。

法律与学术诚信

从法律角度来看,这类行为显然已经触犯了相关法规。根据我国《合同法》规定,任何一方未履行合同义务或存在欺诈行为,均需承担相应责任。同时,《著作权法》也明确指出,未经授权擅自使用他人作品属于侵权行为。

然而,在实际操作中,维权之路往往充满荆棘。一方面,许多受害者缺乏足够的证据支持自己的主张;另一方面,由于涉案金额较小,很多人选择忍气吞声,不愿耗费时间和精力去追究责任。

更重要的是,这种现象严重破坏了学术界的公平与秩序。无论是学生还是职场人士,都应秉持诚实守信的原则,通过自身努力完成学业或职业目标,而不是寻求捷径。

我的反思与建议

这次经历让我深刻认识到,面对市场上的各种诱惑,我们必须保持警惕。以下是几点建议供大家分享:

- 谨慎选择合作对象,务必核实其资质和信誉。

- 签订正式合同,明确双方权利义务。

- 保留所有沟通记录及付款凭证,以便日后维权。

- 提高自我能力,减少对外部帮助的依赖。

总之,希望每一位读者都能从我的故事中吸取教训,避免重蹈覆辙。同时,也希望相关部门能够加大对此类违法行为的打击力度,还社会一个清朗的环境。

发表评论 取消回复