在简书的热搜榜上,有一个名字吸引了他的目光——《历史典故:胡笳本自出胡中,响有余兮思无穷——胡笳十八拍》。他从小就对古文和历史有着浓厚的兴趣,而这段文字背后的故事更是让他沉浸其中。

蔡琰,字文姬,东汉末年著名的才女与诗人,她的命运如同乱世中的浮萍,被卷入了历史的洪流。当匈奴铁骑踏破中原大地时,她不幸沦为俘虏,远嫁塞外。在那里,她经历了漫长的岁月,也写下了传颂千古的《胡笳十八拍》。

第一拍:离乡之痛

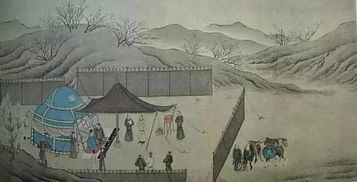

他仿佛看到了蔡琰离开家乡时的情景。那是一个寒风凛冽的冬日,北风呼啸着撕裂了天空,她站在城门外,回首望着渐行渐远的故土,心中充满了不舍与绝望。这种情感,在《胡笳十八拍》的第一拍中表现得淋漓尽致:“我生之初尚无为,我生之后汉祚衰。”短短几句诗,道出了时代的悲凉和个人命运的无奈。

第二拍:异域生活

蔡琰被迫适应完全陌生的生活环境,从语言到风俗习惯都与中原大相径庭。然而,正是在这种困境中,她展现出了惊人的韧性。尽管身处异乡,但她始终没有忘记自己的文化根源。通过音乐和诗歌,她将内心深处的情感表达出来,成为了连接两个世界的桥梁。

第三拍:归乡之路

多年以后,曹操派遣使者赎回了蔡琰,让她得以重返故土。然而,归乡之路并非想象中那样简单。一方面,她思念着亲人;另一方面,又难以割舍在匈奴建立的家庭。这种复杂的情感交织在一起,使得《胡笳十八拍》的后半部分更加感人至深。“十有五拍犹怨嗟,哀声呜咽如栖鸦。”每一拍都像是在诉说着她的痛苦与挣扎。

第四拍:文化传承

对于他来说,《胡笳十八拍》不仅仅是一首诗,更是一种文化的象征。它记录了一个时代的变迁,反映了个人在历史洪流中的渺小与伟大。今天,当我们再次吟诵这些诗句时,依然能够感受到那份跨越千年的文化共鸣。蔡琰用她的才华和勇气,为我们留下了一份宝贵的精神财富。

他合上书本,思绪却久久不能平静。在这个快节奏的时代里,我们是否还能停下脚步,去倾听那些来自遥远过去的声音?或许,《胡笳十八拍》能给我们一些启示。

发表评论 取消回复