在昨天的新闻发布会上,生态环境部宣布了一项备受瞩目的政策——全国碳排放权交易市场首次扩围。作为一名关注环保与可持续发展的观察者,我深刻感受到这一举措的重要性。它不仅标志着中国在应对气候变化上的坚定决心,也为未来绿色经济的发展奠定了坚实的基础。

# 全国碳排放权交易市场的前世今生

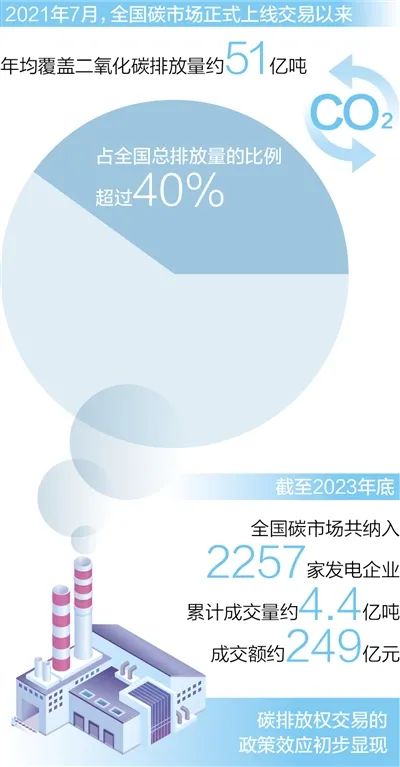

从2021年7月正式启动以来,全国碳排放权交易市场一直以发电行业为重点覆盖领域。经过两年多的运行,市场机制逐渐完善,为此次扩围提供了宝贵经验。根据生态环境部发布的《工作方案》,钢铁、水泥和铝冶炼三个高能耗、高排放行业将正式纳入管理范围。预计新增重点排放单位约1500家,覆盖全国二氧化碳排放总量占比达60%以上。

这意味着什么?简单来说,更多企业需要对自己的碳排放行为负责,并通过市场机制实现减排目标。这种“倒逼”效应将推动相关行业加速技术创新和产业升级,从而减少对环境的影响。

# 扩围背后的意义

作为亲历者之一,我对这次扩围的意义感触颇深。首先,这是中国政府践行“双碳”目标(即碳达峰和碳中和)的重要一步。通过扩大碳市场的覆盖范围,可以更全面地控制温室气体排放,助力实现2030年前碳达峰的目标。

其次,此举也将促进经济结构优化调整。钢铁、水泥和铝冶炼是传统高耗能产业,在经济发展中占据重要地位。但同时,它们也是碳排放大户。将这些行业纳入碳市场后,企业必须重新审视自身的生产模式,寻找更加低碳环保的技术路径。

# 企业的挑战与机遇

对于被纳入碳市场的1500多家企业而言,这无疑是一次巨大的挑战。一方面,他们需要投入资金和技术用于减排改造;另一方面,则要适应全新的市场化运作规则。然而,危机之中往往蕴含着机会。那些能够率先完成转型的企业,不仅可以在竞争中占据有利位置,还可能享受到政策红利带来的经济效益。

例如,一些企业已经开始探索使用清洁能源替代传统化石燃料,或者开发碳捕捉与封存技术。这些措施不仅能降低碳排放成本,还能为企业创造新的收入来源。

# 社会各界的反应

消息发布后,社会各界对此给予了高度评价。专家们普遍认为,这次扩围将进一步增强中国碳市场的活力和影响力,同时也为全球气候治理贡献了中国智慧。

当然,也有部分声音表达了担忧。有人担心短期内可能会增加企业负担,进而影响到产品价格甚至就业情况。对此,政府已经明确表示将采取过渡性措施,确保政策平稳落地。

# 展望未来

站在个人的角度来看,这次扩围只是中国碳市场发展进程中的一个里程碑。随着更多行业的逐步加入,以及国际间合作的不断深化,相信我们能够共同构建一个更加清洁、美丽的世界。

让我们拭目以待吧!未来的道路上或许充满挑战,但只要我们齐心协力,就没有克服不了的困难。

发表评论 取消回复