在短视频平台日益火爆的今天,一个鲜为人知但又令人震惊的现象逐渐浮出水面——“封号圈”。作为一名深度关注互联网生态的观察者,我最近发现,这个隐匿于多个平台背后的灰色产业链正在悄然扩张。

事情的起因可以追溯到几天前,澎湃公众互动平台“服务湃”接获大量投诉,这些投诉都指向同一个问题:恶意举报与账号封禁。从反馈来看,这并非个例,而是一个有组织、有计划的群体行为。据调查,这些“封号圈”成员通过各种手段,利用平台规则漏洞,对竞争对手进行恶意举报,甚至直接导致对方账号被永久封禁。

“封号圈”的运作模式

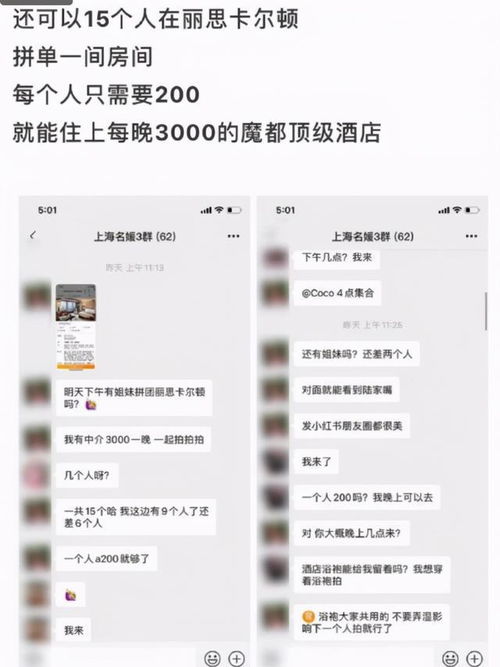

为了更深入地了解这一现象,我亲自潜入了一些相关的讨论群组。在这里,我发现了一个完整的生态系统。这些人不仅精通各大平台的运营规则,还掌握着一套复杂的操作流程。例如,他们会批量注册小号,伪装成普通用户进行投诉;或者利用技术手段伪造违规内容,让目标账号触发平台的自动处罚机制。

此外,还有一些更为隐蔽的手法,比如通过数据分析工具锁定特定用户的活跃时间段和发布习惯,从而精准打击。这种针对性极强的行为,往往让受害者措手不及。

案例解析:从B站到小红书

近期,B站的一起事件引发了广泛关注。一名员工因擅自投放恶意代码,导致部分用户账号被无故封禁。虽然涉事员工已被开除,但这起事件无疑暴露了内部管理上的漏洞。同样,在小红书平台上,也有不少用户反映自己的账号无缘无故被封,且申诉无门。

值得注意的是,这些被封号的用户中,既有普通用户,也不乏一些知名博主。他们中的一些人试图通过更换马甲继续活跃,但最终还是难逃平台的追查。例如,某带货女主播因逃税被封杀后,曾短暂借用其丈夫的账户直播,但很快又被识破。

行业反思:如何应对“封号圈”?

面对如此猖獗的“封号圈”,各大平台显然需要采取更加积极有效的措施。一方面,要加强审核机制,提高对异常行为的识别能力;另一方面,则要完善申诉渠道,确保无辜用户能够及时恢复权益。

同时,作为普通用户,我们也应该增强自我保护意识。不要轻易泄露个人信息,避免成为不法分子的目标。如果遇到类似情况,务必保留证据,并第一时间向平台反馈。

总的来说,“封号圈”的出现,既反映了当前互联网竞争的激烈程度,也暴露出了一些深层次的问题。只有各方共同努力,才能营造一个更加健康、公平的网络环境。

发表评论 取消回复