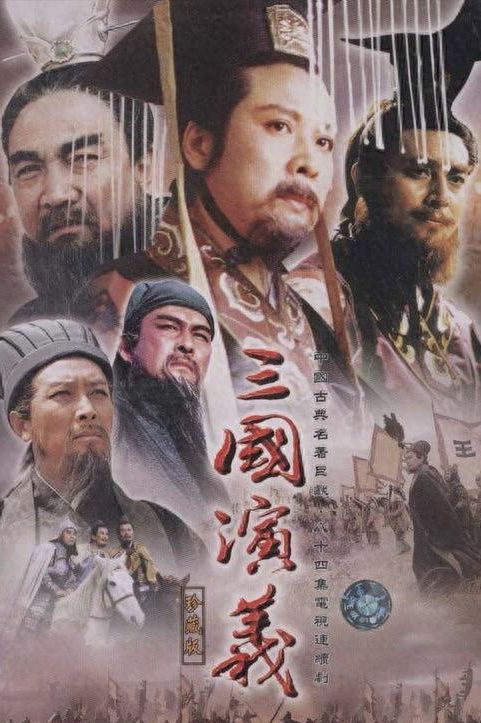

作为一个从小就迷恋《三国演义》的读者,我至今仍记得第一次观看央视版《三国演义》时的感受。那是一部让我既激动又困惑的作品。激动的是,它将我心中那些熟悉的英雄形象栩栩如生地展现在了屏幕上;困惑的是,它的故事情节似乎总是跳来跳去,让人有些跟不上节奏。

这种“跳跃感”并非偶然,而是有意为之。作为一部改编自经典文学作品的电视剧,央视版《三国演义》在创作过程中面临着巨大的挑战。如何在有限的篇幅内,忠实地还原原著的精神内核,同时又符合现代观众的审美需求,成为了主创团队必须解决的问题。

### 1. **从文学到影视:叙事结构的转变**

《三国演义》作为一部古典小说,其叙事方式是线性的,情节发展较为缓慢,注重人物的心理描写和细节刻画。而电视剧作为一种视觉艺术,讲究的是节奏感和视觉冲击力。因此,导演蔡晓晴和他的团队在改编时,不得不对原著进行大量的删减和重组。

例如,原著中的一些次要情节和冗长的对话被简化或直接删除,取而代之的是更加紧凑的剧情推进。这种做法虽然让一些忠实读者感到遗憾,但却大大提升了剧集的观赏性,使观众能够更快地进入故事的核心。

### 2. **角色塑造与情节压缩**

央视版《三国演义》的成功,很大程度上归功于其对主要角色的精彩演绎。鲍国安饰演的曹操、唐国强饰演的诸葛亮、孙彦军饰演的刘备等,都成为了观众心中的经典形象。这些演员通过精湛的表演,赋予了角色新的生命力,使得他们在屏幕上的每一句话、每一个动作都充满了张力。

然而,为了突出这些核心角色,编剧不得不对其他人物的故事线进行大幅度的压缩。比如,像马超、张辽等重要将领的戏份被大幅减少,甚至有些原本在原著中有重要戏份的角色,在剧中只是一笔带过。这种处理方式虽然让部分历史爱好者感到不满,但确实使得整个故事更加集中,避免了冗长的支线情节分散观众的注意力。

### 3. **历史事件的选择与编排**

《三国演义》作为一部历史小说,涵盖了从东汉末年到西晋初年的大量历史事件。要在45集的篇幅内完整呈现这段波澜壮阔的历史,几乎是不可能的任务。因此,编剧们选择了最具有代表性和戏剧性的事件进行重点描写。

例如,赤壁之战、官渡之战、夷陵之战等重大战役被浓墨重彩地展现出来,而一些相对次要的战役则被简略处理。这种选择不仅符合观众对大场面的期待,也使得整个故事的节奏更加紧凑,避免了因过多的战斗场面而导致的视觉疲劳。

### 4. **观众的接受度与时代背景**

央视版《三国演义》拍摄于1994年,当时的观众群体主要是70后和80后。对于他们来说,《三国演义》不仅仅是一部电视剧,更是一种文化符号。它承载着几代人共同的记忆,成为了许多人了解三国历史的启蒙之作。

随着时间的推移,90后、00后甚至10后的年轻观众也开始接触这部经典作品。尽管他们的观影习惯和审美标准与前辈有所不同,但央视版《三国演义》依然凭借其精良的制作和深刻的主题赢得了新一代观众的喜爱。尤其是在B站等平台上,许多年轻观众通过弹幕互动,重新发现了这部老剧的魅力。

### 5. **跳跃背后的意义**

回顾央视版《三国演义》的情节跳跃,我们不难发现,这种处理方式并非简单的删减或简化,而是基于对原著精神的深刻理解。它不仅仅是对故事的重新编排,更是对历史的一种全新解读。通过这种跳跃式的叙事,主创团队成功地将《三国演义》中的复杂人物关系和历史事件浓缩成了一部充满张力的史诗巨作。

正如罗贯中在原著中所言:“天下大势,分久必合,合久必分。”央视版《三国演义》正是通过对历史的重新诠释,展现了这一永恒的主题。它让我们看到了英雄们的辉煌与落寞,感受到了时代的变迁与命运的无常。这种跳跃式的叙事,不仅是对历史的致敬,更是对未来的思考。

### 结语

央视版《三国演义》之所以成为经典,不仅仅是因为它忠实地还原了原著,更因为它在尊重历史的基础上,大胆创新,赋予了这部古老的作品以新的生命力。它的跳跃式情节,或许会让一些观众感到不解,但它恰恰是这部剧独特的魅力所在。正是这种跳跃,让我们在短短几十集的时间里,领略到了三国时代的风云变幻,感受到了那个时代的豪情与悲壮。

发表评论 取消回复