作为一名对中国发动机技术充满好奇的观察者,小李最近一直在思考一个问题:中国的发动机技术究竟是因为技术落后,还是材料科学尚未攻克难关?带着这个疑问,他深入研究了多个领域的资料,并结合专家观点,试图揭开这一问题背后的真相。

技术壁垒:高门槛的挑战

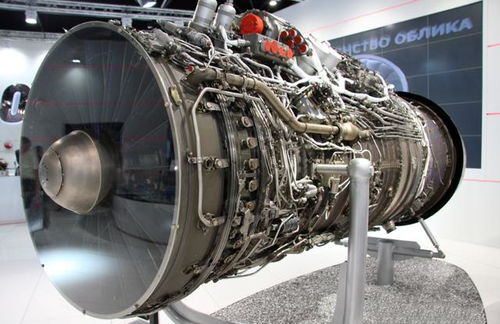

从汽车到航空,发动机作为动力核心,其技术复杂性堪称工业皇冠上的明珠。V8发动机的设计涉及先进的流体力学、燃烧优化以及精密制造工艺,这些技术长期以来被国际巨头牢牢掌握。正如业内人士所言,发动机的研发不仅仅是设计图纸上的数字游戏,更是对材料性能、加工精度和测试能力的全方位考验。

以汽车行业为例,国外知名车企如丰田、大众等,在发动机领域积累了数十年的经验,形成了完整的研发体系和技术积累。而中国在这一领域的起步相对较晚,经验不足成为制约发展的关键因素之一。

材料科学:隐形的瓶颈

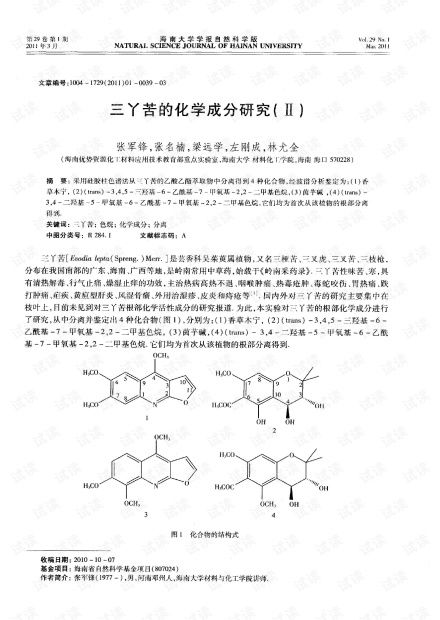

除了技术壁垒外,材料科学也是制约中国发动机发展的重要原因。例如,航空发动机中的涡轮叶片需要承受极高的温度和压力,这对材料的耐高温性和强度提出了极高要求。目前,国际上最先进的航空发动机普遍采用单晶涡轮叶片和整体粉末冶金涡轮盘,但国内相关技术仍处于追赶阶段。

具体来说,国产“太行”发动机虽然已经实现了自主化,但在某些关键材料的应用上仍未达到国际领先水平。这并非一朝一夕能够解决的问题,而是需要长期投入和持续创新。

反向设计的局限性

值得注意的是,中国航空发动机的发展历程中,曾长期依赖“反向设计”的模式。这种模式通过拆解国外产品进行仿制,虽然能在短期内实现技术突破,但却难以形成真正的原创能力。随着国际竞争日益激烈,单纯模仿已无法满足现代工业的需求,自主创新成为必然选择。

市场与消费者的推动力

尽管存在诸多挑战,但近年来中国汽车产业的进步有目共睹。从吉利、长城到比亚迪,越来越多的国产品牌开始注重核心技术的研发,并逐步缩小与国际品牌的差距。消费者的支持同样至关重要,只有当更多人选择购买国产汽车,才能为企业提供足够的资金和动力去投入研发。

未来的方向:从跟随到引领

展望未来,中国发动机技术的发展需要从以下几个方面发力:首先,加强基础科学研究,特别是在新材料领域的探索;其次,完善人才培养机制,吸引更多优秀工程师投身于发动机事业;最后,强化国际合作,借鉴先进经验并转化为自身优势。

小李感慨道:“发动机技术的突破绝非易事,但这并不意味着我们没有希望。只要坚持努力,相信总有一天,中国发动机将在全球舞台上大放异彩。”

发表评论 取消回复