在知乎上,有一个热议的话题:“以九十年代东北工业城市为背景的文学、影视为何流行?”作为一名深度关注这一现象的创作者,我决定从自己的视角出发,尝试解答这个问题。

一、时代背景的独特魅力

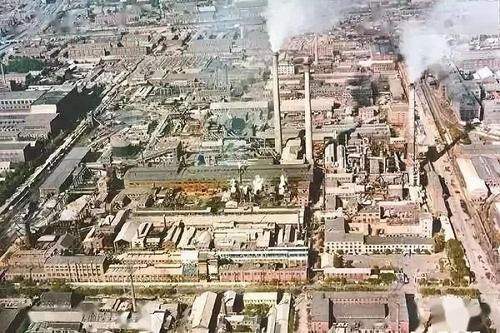

九十年代的东北,是中国工业发展的缩影。作为“共和国长子”,这片土地承载了无数辉煌的历史记忆。第一辆解放牌汽车、第一台汽轮发电机、第一颗返回式人造地球卫星……这些成就不仅代表了工业实力,更成为了一种精神象征。然而,随着经济转型的到来,下岗潮席卷而来,许多家庭不得不面对生活的重压。这种巨大的反差,使得九十年代的东北成为一个充满戏剧性的舞台,为文学和影视创作提供了丰富的素材。

二、情感共鸣的力量

对于很多人来说,九十年代的东北不仅仅是一个地理概念,更是一种情感寄托。无论是《老舅》中温馨而复杂的生活圈,还是《漫长的季节》里小人物的挣扎与坚持,都让人感受到真实的人性和温暖的情感。这种情感共鸣,正是这类作品能够打动观众的关键所在。

三、地域文化的独特性

东北地域特色鲜明,文化氛围浓厚。从幽默风趣的语言到热情豪爽的性格,从传统的工业文化到现代的文艺创新,这一切都构成了独特的艺术魅力。例如,《风吹半夏》将镜头聚焦于九十年代的社会背景,通过许半夏等角色的成长故事,展现了中小企业在时代浪潮中的奋斗历程。而《白日焰火》《雪暴》等犯罪悬疑剧,则利用东北特有的寒冷环境和复杂社会关系,营造出一种紧张刺激的氛围。

四、创作趋势的形成

近年来,“悬疑看东北”逐渐成为一种创作趋势。这种趋势的背后,是创作者对东北历史文化的深入挖掘和精准把握。他们不再局限于单一的题材类型,而是尝试将多种元素融合在一起,创造出更加丰富多元的作品。比如,将年代剧与悬疑剧相结合,或者将家庭伦理与社会变迁相融合,从而让观众在享受故事的同时,也能感受到深层次的文化内涵。

五、未来展望

展望未来,我相信以九十年代东北工业城市为背景的文学和影视作品将会继续蓬勃发展。因为它们不仅仅是在讲述过去的故事,更是在探讨当下的现实问题,并为未来的社会发展提供启示。正如梁晓声所说,东北三省的文脉不仅源于共同的历史记忆,更在于它们共同面对过的挑战与奋斗。

发表评论 取消回复