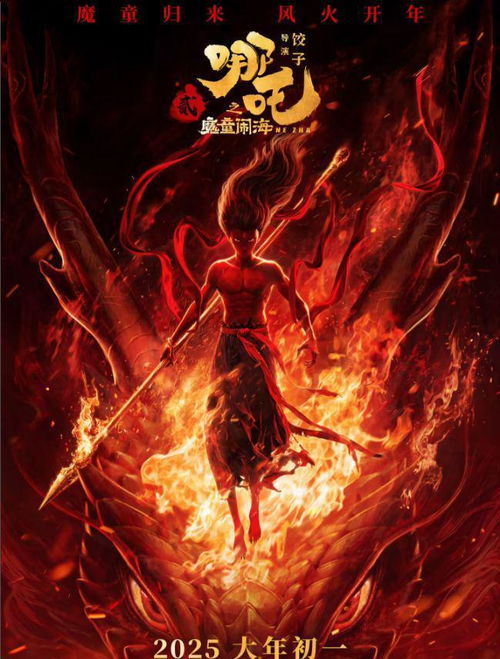

在电影《哪吒之魔童闹海》中,哪吒自刎这一经典情节被改编,引发了广泛讨论。作为一位长期关注中国动画电影发展的观众,我也有幸见证了这场关于传统文化与现代价值的激烈辩论。

对于很多观众来说,《哪吒之魔童降世》中的那句“改变世界,我想试试”成为了触动心灵的共鸣点。每个人的身体里都曾住过一个不曾被世俗“规训”的年轻人,而哪吒的故事正是这种精神的写照。

影片不仅延续了前作的情节和叙事风格,还在主题表达上寻求新的突破。哪吒与敖丙的肉身共生实验,象征着两种不同力量的融合与对抗。这种设定既保留了传统神话的核心元素,又融入了现代价值观的思考。

从1928年的《哪吒出世》到今天的《哪吒之魔童闹海》,哪吒的形象经历了多次演变。他从一个见义勇为、打死龙子敖丙的小英雄,逐渐成长为一个能够自我反思、勇于面对命运挑战的少年。这些变化不仅是故事本身的需要,更是反映了社会文化的发展变迁。

然而,随着《新神榜:哪吒重生》的上映,哪吒的故事再次发生了转变。这一次,他不再是传统的“降世”或“封神”,而是变成了一个机车酷盖。这样的改编无疑吸引了更多年轻观众的关注,但也引发了一些争议。

话剧《哪吒回了陈塘关》则以另一种方式展现了哪吒的成长历程。在这个版本中,哪吒向成人世界发起控诉,试图冲破世故网罗的无边谎言。这种对父权结构的挑战,在一定程度上呼应了现代社会对平等和自由的追求。

尽管如此,仍有不少人认为《哪吒之魔童闹海》对经典情节的改编是一种破坏。他们担心这会削弱原有故事的魅力,甚至影响到整个神话体系的完整性。但在我看来,这样的担忧并非完全必要。

现代化改编并不意味着要抛弃传统,相反,它是在尊重历史的基础上进行创新。正如《哪吒之魔童降世》中所展现的那样,李靖不惜牺牲生命保护儿子,打破了传统父子关系中的对立模式。这种改变不仅符合当代人的审美需求,也为古老的故事注入了新的生命力。

总之,《哪吒之魔童闹海》的成功在于它找到了传统与现代之间的平衡点。通过巧妙地运用现代元素,影片不仅吸引了大量年轻观众,同时也让老一辈观众感受到了熟悉的温暖。无论是在人物塑造还是情节设计上,这部电影都为我们提供了一个值得深思的话题——如何在传承中创新,在创新中传承。

发表评论 取消回复