在春节这个充满喜庆氛围的节日里,作为一位热爱传统文化的年轻人,我常常思考一个问题:哪些年俗正在被我们这一代人逐渐遗忘,这些传统是否还应继续继承和发扬?

如果对传统新年的节俗、节物进行分类的话,无外乎两大类:一类是驱祟辟邪,如“爆竹、燃草,以辟山臊恶鬼”,服却鬼丸、喝屠苏酒、插桃符、贴门神等;另一类是祈福纳祥,如贴春联、放烟花、挂灯笼。这些习俗承载着祖先们对美好生活的向往,也寄托了人们对未来的希望。

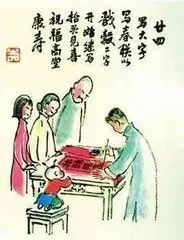

然而,在现代社会快节奏的生活方式下,许多传统的年俗正逐渐淡出人们的视野。比如,小时候过年时必不可少的鞭炮声,如今因为环保和安全问题,很多城市已经禁止燃放烟花爆竹;还有元日开笔这样的古老仪式,知道的人也越来越少。

知乎答主“如意金箍乎乎乎”认为,“过个好年”的定义很简单,“真的要放炮,电视上看的、无人机模拟的、手机上刷的,跟真正站在烟花下面礼花绽放那一刻的惊喜,完全不同”。这番话让我深有感触。现代科技虽然可以模拟出绚丽多彩的烟花效果,但那种身临其境的感受却是无法替代的。

蛇年新春是春节申遗成功后的首个农历新年。保护和传承春节文化,正在步入一个新的起点。十里不同风,百里不同俗。大江南北,各具特色的年俗承载着普天下人对新年的新期待。可以说,每个人都是多样年俗的传承者,都可以参与到“整顿”春节中去。比如,家庭组团反向团聚、反向春运等方式,既能让大家享受团圆的乐趣,又避免了交通拥堵等问题。

有一次在电视上看到说,北方人才吃饺子,还觉得很奇怪。小时候最喜欢的就是琢磨各种精巧的窗花图案。虽然知道扬州有剪纸的非物质文化遗产,但是没有去特地学过,并不了解。骨顶鸡(福建的一种传统美食)也是这样,看似普通的一道菜,背后却蕴含着深厚的文化底蕴。

今天的年轻人,虽然对很多年俗已经不再熟悉,但也热情高涨地在年俗、时代、生活、成长中架起桥梁。这些年俗,有的指向春节的文化内核,比如全家团聚、祭祖上大供;有的展现生活的仪式感,如贴春联、挂红灯笼。这些都是我们中华民族独特的文化符号,值得我们去珍惜和传承。

关于年俗你能答对几道 新年到、新年到、贴春联、放花炮 一年一度的中国传统节日:春节到来了! 这些关于春节的常识,你知道多少呢? 今天和大家分享知年俗 乐团圆 春节知识问答 看你能答对几个。通过这种方式,不仅可以让更多的人了解春节的传统习俗,还能增强大家对传统文化的兴趣和认同感。

而且采取了国际上通行的文化多样性观念和文化遗产保护立场,正在逐步扭转某种程度把传统年俗当作落后文化的视角,并采取积极措施繁荣年俗文化,比如2006年将包括春节在内的多个传统节日列入第一批国家级非物质文化遗产名录,2007年底又给传统节日增加了假期,这些将对年俗文化的传承和发展产生深远影响。

“年味儿”去哪了?年味被昔日的童心捎走了。如今过年,也许你早已不再介意过年是否吃好的、穿美的、玩时尚动感的;从前,你是那个“磕头虫”,如今,你自然而然地就成了受“大礼”的人;过去,你是那个收“压岁钱”的人,如今,你自然而然地就变成那个发红包的人……

在这个快速发展的时代,我们不能忘记自己的根。虽然有些年俗可能已经不适合现代社会,但我们可以通过创新的方式,赋予它们新的生命力。比如,利用互联网平台传播年俗文化,举办线上线下相结合的民俗活动,让更多的年轻人参与到其中来。

总之,传统年俗是我们民族文化的瑰宝,不应该被遗忘。作为新时代的年轻人,我们应该以开放的心态去接受和传承这些宝贵的文化遗产,让它们在现代社会中焕发出新的光彩。

发表评论 取消回复