作为一名历史爱好者,我一直对明末的历史充满了浓厚的兴趣。特别是关于明末时期,华北平原是否可以通过设置大量筑垒地域和推行全民民兵制来有效阻滞鞑靼(清军)的入侵这一问题,我进行了深入的思考和研究。

一、明末的军事背景

明末,明朝的边防体系已经逐渐崩溃。北方边境的防御力量薄弱,尤其是在崇祯年间,明朝面临着来自满洲(后金)的频繁入侵。1629年,皇太极率领大军首次入关,攻破了山海关,直逼北京城下。这次事件让明朝意识到,传统的防御体系已经无法应对新的军事威胁。

与此同时,明朝内部的政治腐败和经济危机也使得国家难以维持一支强大的常备军。军队的战斗力下降,士兵的士气低落,再加上地方官员的腐败,导致了边防的进一步削弱。在这种情况下,明朝政府不得不寻找新的防御策略。

二、筑垒地域的概念与实践

筑垒地域是指在特定区域内,通过修建大量的防御工事,如城墙、堡垒、壕沟等,形成一个坚固的防御体系。这种防御方式在欧洲中世纪和近代战争中被广泛应用,尤其是在法国和德国的边境地区。筑垒地域的核心思想是通过密集的防御工事,延缓敌军的进攻速度,增加其攻击成本,从而为己方争取更多的时间和空间。

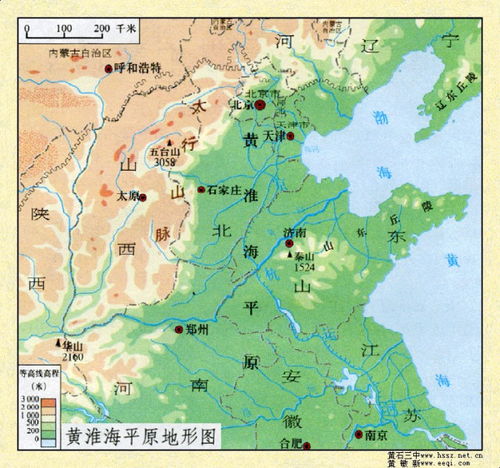

在明末,华北平原的地势相对平坦,缺乏天然的屏障,这使得鞑靼骑兵可以轻易地穿越这片区域。因此,如果能够在华北平原上设置大量的筑垒地域,确实可以在一定程度上阻滞敌军的推进。具体来说,可以在重要的交通要道、河流交汇处、城市周边等地修建坚固的堡垒和城墙,形成一个多层次的防御体系。

然而,筑垒地域的建设并非易事。首先,它需要大量的资金和人力投入。明朝政府在当时已经面临严重的财政危机,国库空虚,难以承担如此庞大的工程费用。其次,筑垒地域的建设和维护需要长期的规划和管理,而明朝的政治体制已经无法有效地组织和协调这些工作。最后,筑垒地域虽然可以延缓敌军的进攻,但并不能彻底阻止其入侵。一旦敌军突破防线,筑垒地域内的守军将陷入孤立无援的境地。

三、全民民兵制的可行性

全民民兵制是指在全国范围内,动员所有适龄男性参与军事训练和防御任务。这种制度在古代中国并不是新鲜事物,早在春秋战国时期,各国就已经实行过类似的做法。到了明朝,民兵制度也曾被短暂推行过,但由于种种原因,最终未能取得理想的效果。

全民民兵制的优点在于它可以迅速扩大军队的规模,增强国防力量。每个村庄、城镇都可以组建自己的民兵队伍,负责当地的防御任务。这样不仅可以减轻正规军的压力,还可以提高民众的自我保护意识。此外,民兵的训练和装备相对简单,成本较低,适合在资源有限的情况下实施。

然而,全民民兵制也存在许多问题。首先,民兵的战斗力远不如正规军。他们缺乏系统的军事训练和实战经验,武器装备也较为简陋。在面对装备精良、训练有素的鞑靼骑兵时,民兵很难发挥出有效的战斗力。其次,民兵的组织和指挥难度较大。由于各地的民兵队伍分散在不同的地区,彼此之间缺乏统一的协调和指挥,容易出现各自为战的局面。最后,全民民兵制可能会引发社会动荡。大规模的征兵和军事训练会占用大量的劳动力,影响农业生产和社会秩序。特别是在明末这样一个动荡不安的时代,民众的生活本已十分艰难,再让他们承担额外的军事义务,可能会引发更大的不满和反抗。

四、综合分析与结论

综上所述,明末在华北平原设置大量筑垒地域和推行全民民兵制,虽然在理论上可以起到一定的防御作用,但在实际操作中却面临着诸多困难和挑战。筑垒地域的建设和维护需要巨大的资金和人力资源,而明朝政府已经无力承担;全民民兵制虽然可以扩大军队规模,但民兵的战斗力和组织能力有限,难以应对强大的敌人。

更重要的是,明末的社会环境已经非常恶劣,政治腐败、经济衰退、自然灾害频发,这些问题严重影响了国家的整体实力。在这种情况下,单纯依靠军事手段来抵御外敌入侵是远远不够的。只有从根本上解决内部的问题,加强中央集权,整顿吏治,恢复经济发展,才能真正提升国家的防御能力。

回顾历史,我们可以看到,明末的衰落不仅仅是因为军事上的失败,更是因为整个国家体系的崩溃。因此,我们在讨论明末的防御策略时,不能仅仅局限于军事层面,而应该从更宏观的角度去思考如何解决国家的根本问题。

发表评论 取消回复