作为一个历史爱好者,我一直对古代战争中的奇谋妙计充满兴趣。今天,我想和大家分享一个让我惊叹不已的战例——东晋末年,刘裕用“却月阵”大破北魏骑兵的故事。这个战例不仅展示了刘裕卓越的军事才能,更揭示了古代军事智慧的深邃。

一、背景:刘裕的崛起与北方威胁

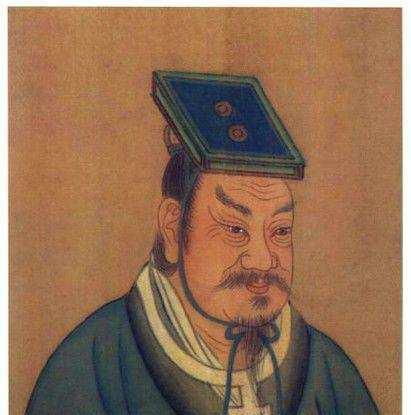

公元420年,东晋末年,天下大乱。刘裕作为东晋的名将,凭借多次征战,逐渐掌握了朝中大权。然而,北方的北魏政权却日益强大,成为刘裕统一天下的最大障碍。北魏骑兵以其机动性强、战斗力高著称,尤其是在平原作战中,几乎无敌。

面对强大的北魏骑兵,刘裕深知传统的步兵阵型难以抵挡。于是,他开始思考如何利用地形和战术优势,以弱胜强。经过反复推敲,刘裕最终决定采用一种古老的阵型——“却月阵”。

二、“却月阵”的起源与特点

“却月阵”并非刘裕首创,早在春秋战国时期,这种阵型就已经出现在战场上。它的名字来源于其形状类似弯月,士兵们呈弧形排列,形成一个半圆形的防御圈。这种阵型的最大特点是能够有效抵御骑兵的冲击,同时为步兵提供足够的防护。

具体来说,“却月阵”的士兵分为三部分:前排是重装步兵,手持长枪或长戟,负责阻挡敌军的冲锋;中排是弓箭手,利用弓弩进行远距离攻击;后排则是轻装步兵,负责补充前排的空缺,并在关键时刻发起反击。整个阵型的两侧还设有伏兵,随时准备出击,打乱敌军的阵脚。

三、实战中的应用:刘裕的杰作

公元421年,刘裕率军北伐,直指北魏。双方在淮河一带展开激战。北魏骑兵依仗其机动性,试图通过快速迂回包抄,突破刘裕的防线。然而,刘裕早已布下了“却月阵”,等待着敌军的到来。

当北魏骑兵冲向刘裕的军队时,却发现面前的步兵阵型异常坚固。前排的重装步兵如同铜墙铁壁,长枪林立,挡住了骑兵的冲锋路线。与此同时,中排的弓箭手纷纷射出箭矢,如雨点般落在敌军头上,造成了巨大的杀伤。北魏骑兵虽然勇猛,但在“却月阵”的面前,却显得无能为力。

更令北魏骑兵措手不及的是,刘裕的伏兵突然从两侧杀出,打乱了他们的阵型。北魏骑兵顿时陷入混乱,士气低落。刘裕见时机已到,立即下令全军反击。步兵们呐喊着冲向敌军,北魏骑兵节节败退,最终不得不撤退。

四、“却月阵”的奥秘:为何如此强大?

“却月阵”的成功并非偶然,它之所以能够在以弱胜强的战斗中发挥重要作用,主要得益于以下几个方面:

- 地形优势:“却月阵”通常选择在狭窄的山谷或河流两岸布阵,限制了骑兵的机动性,使其无法充分发挥速度优势。同时,弧形的阵型也使得敌军无法从多个方向同时进攻,减轻了防守的压力。

- 兵力分配合理:“却月阵”将士兵分为前、中、后三排,每排的职责明确,相互配合默契。前排的重装步兵负责抵御敌军的冲锋,中排的弓箭手则进行远程打击,后排的轻装步兵则随时准备支援前线,确保整个阵型的稳定性。

- 心理威慑:“却月阵”的弧形排列给人一种视觉上的压迫感,让敌军感到自己被包围在一个巨大的陷阱中。这种心理上的威慑作用,往往能够让敌军在战斗中失去信心,从而影响其战斗力。

五、刘裕的军事智慧:不仅仅是战术

刘裕之所以能够在“却月阵”中取得胜利,除了战术上的巧妙安排,更重要的是他对战场局势的精准判断和果断决策。在面对强大的北魏骑兵时,刘裕没有盲目硬拼,而是选择了以智取胜。他深知,战争不仅是武力的较量,更是智慧的比拼。

刘裕的军事智慧还体现在他对士兵的管理和激励上。他深知,一支纪律严明、士气高昂的军队,才是胜利的关键。因此,他在平时就注重培养士兵的战斗意志,提升他们的战斗力。在战场上,他也善于根据实际情况调整战术,灵活应对敌人的变化。

六、结语:历史的启示

回顾这段历史,我们不难发现,“却月阵”的成功不仅仅是因为其独特的战术设计,更在于刘裕对战争本质的深刻理解。他明白,真正的胜利并不在于兵力的多少,而在于如何运用智慧和策略,以最小的代价换取最大的胜利。

今天的我们,或许已经不再身处那个战火纷飞的年代,但刘裕的故事依然值得我们深思。无论是在工作还是生活中,我们都应该学会像刘裕一样,面对困难时不畏艰难,善于运用智慧和策略,找到解决问题的最佳方法。

发表评论 取消回复