导读:

在微博热搜上,“官方回应缅甸地震没有收到预警”这一话题引发了广泛关注。作为一位关心公共安全的人,我开始深入了解这次事件的来龙去脉。

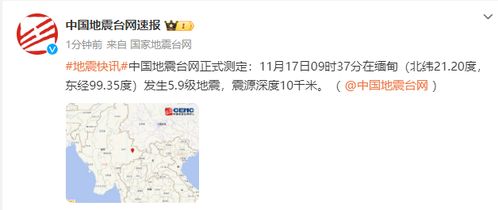

缅甸地区近期发生的一次强烈地震让许多人措手不及。根据媒体报道,此次地震震级较高,波及范围广,但令人意外的是,很多地方并未提前接收到任何预警信息。这不仅让人们感到困惑,更引发了对现有地震预警系统的质疑。

随后,相关部门迅速作出了回应,解释了未收到预警的原因。官方表示,此次地震发生在缅甸境内,而我国现有的地震预警系统主要覆盖国内重点区域,并未完全延伸至周边国家。此外,由于地震发生时传播速度极快,短时间内无法及时捕捉到相关信息并发出警报。

从个人角度来看,这样的解释虽然合理,但也暴露出了当前地震预警技术的一些局限性。我们需要更加完善的国际合作机制,才能更好地应对跨国界的自然灾害。

那么,为什么预警系统会失灵呢?

首先,地震预警系统依赖于密集的监测网络和快速的数据处理能力。然而,不同地区的监测站点分布并不均衡,特别是在一些偏远或经济欠发达地区,监测设备的数量和质量可能不足。其次,地震波传播的速度非常快,留给系统反应的时间极其有限。如果监测点距离震源较远,数据传输和分析的时间可能会进一步延长,从而导致预警延迟甚至失效。

作为一名普通公众,我深刻意识到,仅仅依靠技术手段是不够的。还需要加强公众教育,让大家了解如何在突发情况下保护自己。例如,当感觉到震动时,应迅速寻找掩护,避免靠近玻璃窗或其他危险物品。

未来,我们又该如何改进呢?

针对此次事件暴露出的问题,专家提出了几点建议。一是扩大地震监测网络的覆盖范围,尤其是加强与邻国的合作,共享监测数据;二是优化算法模型,提高数据处理效率,争取在最短时间内生成准确的预警信息;三是加大科普宣传力度,让更多人掌握应急避险知识。

此外,随着科技的发展,人工智能和大数据技术的应用也为地震预警带来了新的可能性。通过深度学习算法,可以更精准地预测地震的发生概率及其影响范围,为决策者提供更多参考依据。

总之,这次缅甸地震事件提醒我们,面对自然灾害,我们需要保持警惕,同时也要不断努力提升自身的防护能力。无论是政府、科研机构还是普通民众,都有责任共同推动这一目标的实现。

发表评论 取消回复