在微博的世界里,小王的经历为我们敲响了警钟。3月9日那天,小王正在刷微博,突然收到了一条来自“同学”的私信:“我看中个包,但微信限额了!”这条消息看似平常,却隐藏着巨大的风险。

导读:

什么是水果骗局?

案例分析:小王的遭遇

如何识别并防范此类骗局?

什么是水果骗局?

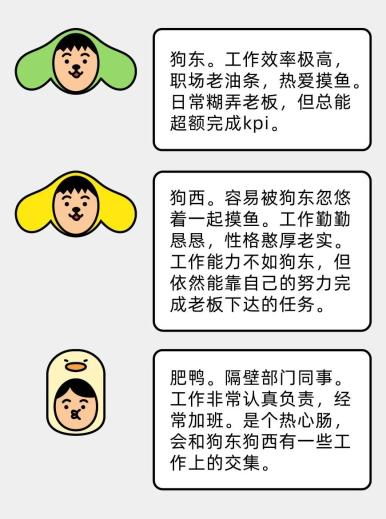

所谓的“水果骗局”,其实是一种新型网络诈骗手段。骗子通过冒充熟人或利用虚假身份,在社交平台上与受害者建立联系,随后以各种理由诱导受害者转账。在这个过程中,他们可能会伪装成卖水果的商家,展示诱人的商品图片,甚至承诺超低价格吸引消费者下单。然而,当受害者支付后,收到的商品却货不对板,或者根本收不到任何东西。

案例分析:小王的遭遇

回到小王的故事。那天,他看到“同学”的私信后,出于信任,立即按照对方的要求扫码联系了所谓的“客服”。接下来的事情发展得很快,“客服”指引小王分7次转账共计4.5万元。直到后来小王联系到真正的同学,才发现自己掉入了一个精心设计的骗局。

类似的情况并不罕见。根据警方调查,有些不法分子会先在网络上打造虚假人设,例如伪装成热情的水果店主,发布大量精美的水果照片和优惠信息,吸引用户关注。一旦有人上钩,他们就会要求对方通过非正规渠道付款,比如扫二维码或直接转账到私人账户。

更令人担忧的是,由于这些交易通常金额较小,很多受害者即使发现问题,也会因为退货流程繁琐而选择放弃维权。这不仅让骗子有机可乘,还助长了他们的嚣张气焰。

如何识别并防范此类骗局?

为了保护自己免受“水果骗局”的侵害,我们需要掌握一些基本的防范技巧:

- 首先,不要轻信陌生人发来的链接或二维码。尤其是在涉及金钱交易时,务必核实对方的真实身份。

- 其次,尽量选择官方平台进行购物。如果遇到自称是某品牌的授权经销商,可以主动查询其资质证明。

- 最后,保持警惕心。如果某个商品的价格远低于市场平均水平,或者卖家提出必须通过特定方式付款,那么就需要格外小心。

此外,我们还可以参考以下几点建议:

- 定期更新自己的密码,并避免使用过于简单或重复使用的密码。

- 开启社交媒体账号的安全验证功能,防止被他人盗用。

- 遇到可疑情况时,及时向亲朋好友咨询意见,必要时报警求助。

总之,在这个充满机遇也潜藏风险的数字时代,我们必须学会用智慧武装自己,不让那些别有用心之人有机可乘。

发表评论 取消回复