在微博上,一个名为“科普中国说”的话题悄然登上了热搜榜。这个话题吸引了无数网友的关注,也让我开始重新思考科学传播的重要性以及它对我们每个人生活的深远影响。

作为一名对科学充满好奇的普通人,我起初并没有特别留意这个话题。然而,随着越来越多的大V和普通用户加入讨论,我发现这个看似普通的科普内容背后,隐藏着巨大的社会价值。于是,我决定深入了解一下,看看这场关于科学的讨论到底有何独特之处。

首先,“科普中国说”之所以能够引发广泛关注,离不开其精准的内容定位。这些科普文章并非简单地罗列数据或术语,而是用通俗易懂的语言解释复杂的科学现象。例如,有一篇关于气候变化的文章,通过类比的方式将全球变暖比喻为人体发烧,让读者更容易理解这一问题的严重性。这种接地气的表达方式不仅拉近了科学与公众的距离,也让人们意识到,科学并不是遥不可及的领域,而是与我们的生活息息相关。

其次,这次科普热潮还展现了社交媒体的强大传播力。在微博这样一个开放平台上,任何人都可以参与讨论、分享观点。我注意到,很多网友不仅仅是在转发官方内容,还会结合自己的实际经验进行补充说明。比如,在一篇关于食品安全的科普文章下,有人分享了自己购买食品时的小技巧,还有人讲述了自己曾经因缺乏相关知识而踩过的“雷”。这些真实的案例进一步丰富了科普内容,也让其他读者受益匪浅。

当然,除了内容本身的质量和传播渠道的优势之外,这次活动的成功还得益于互动环节的设计。主办方邀请了许多知名科学家和行业专家在线解答网友提问,这种形式极大地增强了用户的参与感。我也尝试提出了一些疑问,没想到很快就得到了专业且耐心的回答。这样的体验让我感到非常惊喜,同时也更加坚定了我对科学的信任。

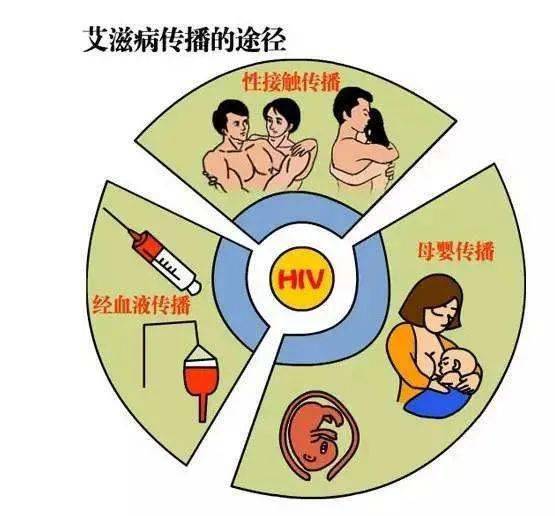

值得一提的是,“科普中国说”并不仅仅停留在理论层面,而是注重解决实际问题。例如,在疫情期间,许多关于病毒传播途径和防护措施的知识点被反复提及,帮助大众更好地应对不确定性。此外,还有一些针对日常生活中常见误区的辟谣文章,如“吃大蒜能预防癌症吗?”、“WiFi辐射会致癌吗?”等等。这些问题虽然看似琐碎,但却是很多人关心的重点,因此具有很强的实用价值。

总的来说,“科普中国说”是一次成功的科学传播实践,它让我们看到了科学教育的新可能。在这个信息爆炸的时代,如何筛选出有价值的内容,并以一种有趣、易懂的方式呈现给大众,已经成为了一个亟待解决的问题。而“科普中国说”无疑为我们提供了一个很好的范例。

作为参与者之一,我深刻体会到,科学并不只是实验室里的冰冷仪器,也不仅仅是书本上的枯燥公式,它是我们认识世界、改变生活的重要工具。希望通过更多类似活动的开展,能够让科学真正走进千家万户,成为每个人日常生活的一部分。

发表评论 取消回复