在微博热搜上,“网剧轧戏”这个话题引起了广泛关注。作为一位热爱娱乐资讯的自媒体创作者,我最近也在深入研究这个现象。今天就让我们一起探讨一下,为什么“轧戏”会成为娱乐圈的一个敏感话题。

什么是“轧戏”?

简单来说,“轧戏”是指演员同时参与多个剧组拍摄的行为。这种做法在过去曾被视为敬业的表现,但如今却常常被批评为不专业、不尊重作品。比如郑裕玲因同时进九个组而被称为“郑九组”,在那个年代,这可是劳模的象征。然而,随着行业规范化和观众要求的提高,“轧戏”逐渐变成了一个贬义词。

案例分析:从宋祖儿到丁禹兮

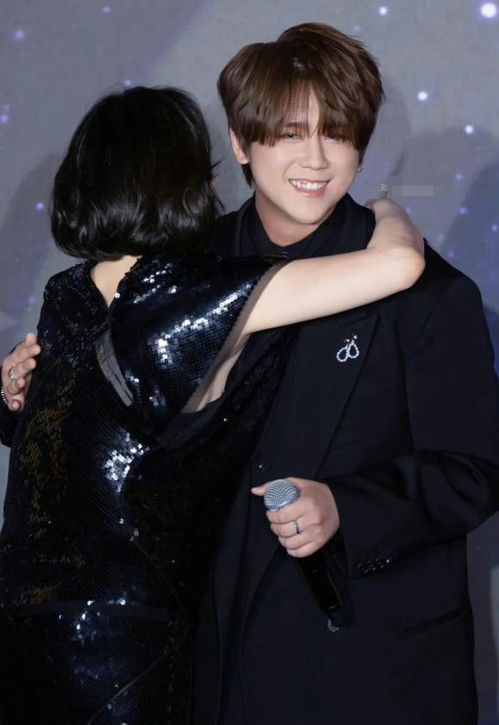

去年,宋祖儿被爆料在《折腰》尚未杀青时便转战《艰难的制造》,时间线重叠让网友质疑她是否真的在“轧戏”。同样地,丁禹兮也被指出在拍摄《永夜星河》期间客串了《狐妖小红娘竹业篇》。尽管两部戏的角色定位不同,但仍然引发了不小的争议。

为何“轧戏”备受争议?

对于普通观众而言,他们更希望看到演员全身心投入一部作品中,以保证质量。如果演员分身乏术,很可能导致表演不到位甚至影响整体进度。例如,张译所在公司曾专门发声明澄清他没有轧戏,因为这样的传言会对艺人形象造成损害。

背后的原因是什么?

当然,我们也不能完全否定所有“轧戏”的动机。有些演员确实是为了趁热打铁,在事业高峰期多接项目;还有些则是因为档期安排不合理或者合同问题被迫如此。比如郑业成的工作室就解释过,延长拍摄周期并非演员个人意愿,而是为了更好地完成作品。

未来趋势:如何平衡效率与品质?

随着影视行业的不断发展,如何平衡高效工作与作品质量将成为一个重要课题。或许我们可以借鉴国外的一些经验,比如通过更加科学的排期规划、严格的合同管理以及透明的信息披露来减少类似争议的发生。

结语

回到最初的问题——“轧戏”究竟是不是一种职业有亏?答案可能并没有那么绝对。关键在于每个从业者能否在追求利益的同时保持对艺术的尊重。毕竟,无论是劳模还是争议人物,最终赢得观众认可的还是那些用心雕琢的作品。

发表评论 取消回复