在当今数字化时代,个人隐私保护问题已成为社会关注的焦点。最近,一则关于“官方回应公开6000多名农民隐私”的新闻引发了广泛关注。作为一名自媒体创作者,我决定深入挖掘这一事件背后的故事,并试图还原事实真相。

事件背景

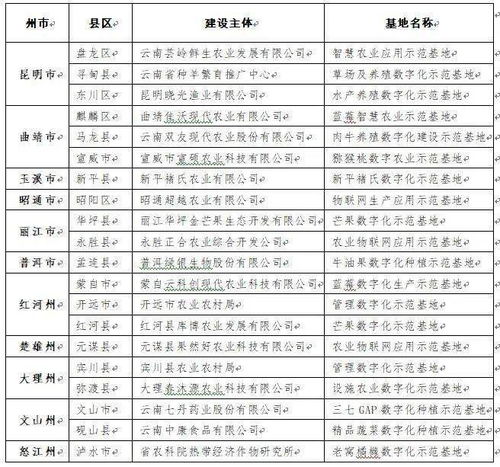

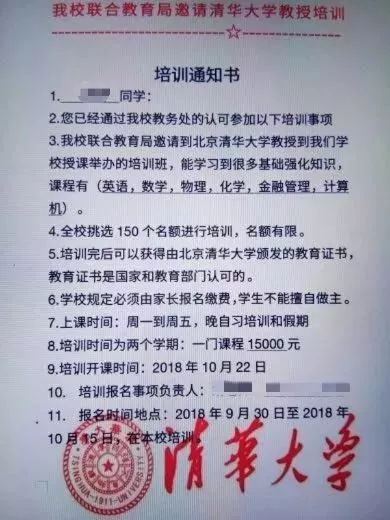

事情起源于一个网络爆料,某地政府因工作失误导致6000多名农民的个人信息被公开在网络上。这些信息包括姓名、身份证号、联系方式等敏感内容,严重侵犯了公民的隐私权。此消息一经传出,立刻引起了公众的强烈反响。

与此同时,微博作为国内最大的社交媒体平台之一,也卷入了这场风波之中。有网友指出,在使用微博的过程中发现,某些用户的访客记录竟然能够显示其他用户的具体访问时间及页面详情。这种行为被认为是对用户隐私的极大不尊重。

法律视角下的分析

针对上述情况,华东政法大学的一支学生团队展开了调查研究。他们认为,根据现行法律法规以及微博自身的用户协议规定,平台方确实存在未尽到充分保护用户隐私义务的问题。

具体来说,《中华人民共和国网络安全法》第四十二条规定:“网络运营者不得泄露、篡改、毁损其收集的个人信息;未经被收集者同意,不得向他人提供个人信息。”而微博允许第三方查看他人详细访客记录的做法显然违反了这一条款。

此外,还有专家提出质疑称,即使是在用户授权的情况下,微博也应该采取更加严格的技术手段来确保数据安全,避免类似事件再次发生。

社会影响与反思

此次农民隐私泄露事件不仅暴露出了政府部门在信息化建设方面存在的漏洞,同时也反映出当前互联网企业对于用户隐私保护意识的不足。随着大数据时代的到来,如何平衡技术创新与个人权益之间的关系成为了亟待解决的重要课题。

从长远来看,加强相关法律法规制定和完善迫在眉睫。只有建立起一套科学合理的监管机制,才能有效遏制此类侵权行为的发生,从而营造一个健康有序的网络环境。

结语

通过以上分析可以看出,无论是政府部门还是商业机构,在处理涉及公民隐私的数据时都必须保持高度警惕。希望未来各方共同努力,共同推动我国个人信息保护事业迈上新台阶。

发表评论 取消回复