最近,微博上一条热搜吸引了我的注意——“国企拟录用名单3名本科生引质疑”。作为一名普通求职者,我对此深有感触。这不仅是一场关于招聘流程的讨论,更是一个关乎社会公平与透明度的重要话题。

事件回顾:从公示到质疑

事情起源于2024年蚌埠禹投集团有限公司发布的一份拟聘用人员公示名单。根据官方公告,此次招聘经过了严格的程序,包括集中报名、统一笔试、资格复审、面试、体检和政审考察等环节。然而,在这份拟录用名单中,有3名本科生引起了广泛关注。部分网友质疑这些候选人的背景是否符合岗位需求,甚至有人怀疑是否存在内部操作或关系户现象。

面对公众的疑问,禹投集团迅速作出回应,表示所有录用人员均严格按照招聘公告要求进行筛选,不存在任何违规行为。但这一解释显然未能平息舆论,反而引发了更多关于招聘标准透明性和执行公正性的讨论。

背后的问题:专业匹配与学历歧视

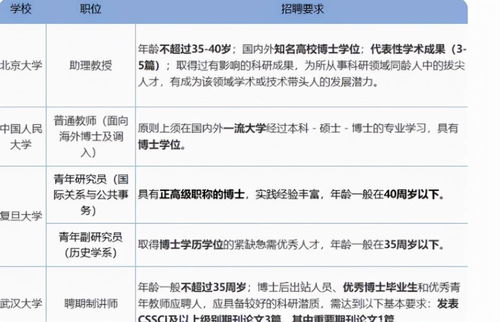

在深入探讨这一事件时,我发现类似的情况并非个例。近年来,多起国企招聘事件都因专业不符或学历争议而引发热议。例如,某地曾出现过一位考生因专业大类与具体名称不一致被取消录用资格;还有高校公示的拟聘用人员名单中,大量高学历人才占据主导地位,而本科生则显得格外显眼。

这种现象背后,实际上反映了当前就业市场中的两个核心问题:一是专业匹配的标准是否过于苛刻?二是是否存在对低学历群体的隐性歧视?对于许多刚毕业的本科生来说,他们可能具备扎实的专业知识和实践能力,但由于学历限制或细微的专业差异,往往难以获得平等的竞争机会。

公众的声音:公平与效率如何平衡

作为一名普通求职者,我深知找到一份理想工作并不容易。尤其是在竞争激烈的国企领域,每一步都需要付出巨大的努力。因此,当看到这样的新闻时,我不禁思考:我们究竟需要怎样的招聘机制才能真正实现公平与效率的平衡?

一方面,企业应当明确岗位职责和任职条件,并在招聘过程中严格执行。如果某些岗位确实需要特定专业背景,那么应该提前说明清楚,避免给考生带来不必要的误解。另一方面,我们也应认识到,学历并不是衡量一个人能力的唯一标准。在实际工作中,动手能力和解决问题的能力往往比单纯的理论知识更重要。

未来的方向:构建更加开放的人才体系

要解决这些问题,关键在于建立一个更加开放、包容的人才评价体系。首先,企业可以尝试引入多元化的考核方式,比如增加实操测试或案例分析环节,以全面评估候选人的综合素质。其次,政府和相关部门也应加强对招聘过程的监督,确保信息透明公开,杜绝任何形式的暗箱操作。

最后,作为求职者,我们也要不断提升自身竞争力,同时保持理性心态。无论结果如何,每一次经历都是一次成长的机会。正如这次事件所提醒我们的那样,只有共同努力,才能让我们的社会变得更加公平、公正。

发表评论 取消回复