最近,我在微博上看到了一条热搜话题——“男子回应被20位店主质疑为职业打假”。这让我想起了自己的一段亲身经历。作为一个普通消费者,我曾经因为购买到疑似假货而向商家提出质疑,结果却遭遇了意想不到的波折。今天,我想和大家分享一下我的故事,以及我对这个职业打假现象的一些思考。

一、事件的起因

几个月前,我在一家网店购买了一款标称为进口品牌的护肤品。使用一段时间后,我发现皮肤出现了过敏反应,怀疑这款产品可能是假冒伪劣商品。于是,我联系了卖家,要求提供产品的相关证明文件。没想到,这一举动却引发了一场激烈的争执。

卖家不仅拒绝提供任何证明材料,还反过来指责我是一名“职业打假人”,试图通过恶意投诉来获取不当利益。随后,我又收到了其他20位店主的联合声讨,他们纷纷在社交媒体上发表声明,称我是专门针对小商家的职业打假人,甚至有人对我进行了人身攻击。

二、我的回应与维权之路

面对这样的局面,我感到非常困惑和无助。作为一名普通消费者,我只是想维护自己的合法权益,为什么会遭到如此多的误解和攻击呢?为了澄清事实,我决定公开回应这些质疑。

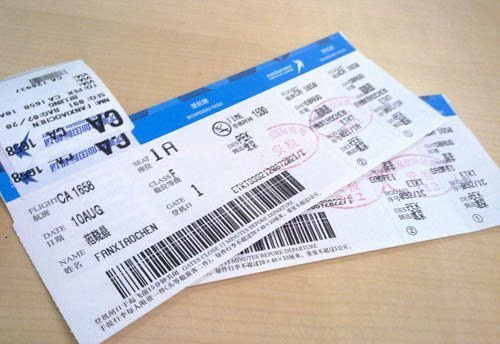

首先,我在个人社交平台上发布了一封长文,详细说明了事情的经过,并附上了购买记录、聊天截图等证据。同时,我也表达了对职业打假行为的看法。我认为,职业打假确实存在一些问题,但作为消费者,我们有权利要求商家提供合格的产品和服务。如果因为害怕被打假而选择隐瞒真相,最终受害的还是广大消费者。

接下来,我还向相关部门提交了投诉申请,希望通过正规渠道解决问题。幸运的是,经过调查取证,相关部门认定该商家存在虚假宣传行为,并对其进行了处罚。与此同时,我也得到了应有的赔偿。

三、职业打假现象的背后

这次经历让我对职业打假现象有了更深入的了解。近年来,随着电商平台的快速发展,职业打假人群体逐渐壮大。他们利用法律法规的漏洞,专门寻找商家的违规行为进行举报,并以此牟利。这种做法虽然在一定程度上促进了市场的规范化,但也引发了不少争议。

一方面,职业打假人在揭露假冒伪劣产品方面发挥了积极作用,帮助许多消费者避免了经济损失。另一方面,部分职业打假人采取极端手段,故意制造事端,甚至捏造事实,严重扰乱了市场秩序。对此,上海市消费者权益保护委员会委员钟民曾指出,要全面看待“职业打假人”,尤其是注意当下出现的“造假维权”现象。对于这类无假造假、扰乱市场经济秩序的行为,必须以诈骗罪或者敲诈勒索罪定罪处理。

四、如何平衡消费者权益与商家利益

那么,在打击假冒伪劣产品的同时,如何平衡消费者权益与商家利益呢?我认为,关键在于建立更加完善的法律法规体系,明确各方的责任和义务。具体来说:

- 政府应加强对电商行业的监管力度,完善相关法律法规,严厉打击制假售假行为;

- 电商平台要建立健全信用评价机制,对不良商家进行严厉惩处,保护消费者的合法权益;

- 商家要诚信经营,严格遵守法律法规,提供优质的产品和服务;

- 消费者要提高自我保护意识,理性消费,遇到问题及时寻求法律援助。

五、结语

通过这次事件,我深刻认识到,维护消费者权益并不意味着要成为职业打假人,而是要在合法合理的范围内,积极维护自己的合法权益。同时,我们也应该理解和支持那些真正致力于打击假冒伪劣产品的力量,共同营造一个公平、透明的市场环境。

发表评论 取消回复