在当今社会,拾金不昧是一种值得提倡的传统美德。然而,最近一起关于“女子捡到手机后关机拒绝归还”的事件引发了广泛关注。作为一名普通市民,我对此事进行了深入了解,并试图从多个角度分析这一现象。

事件回顾

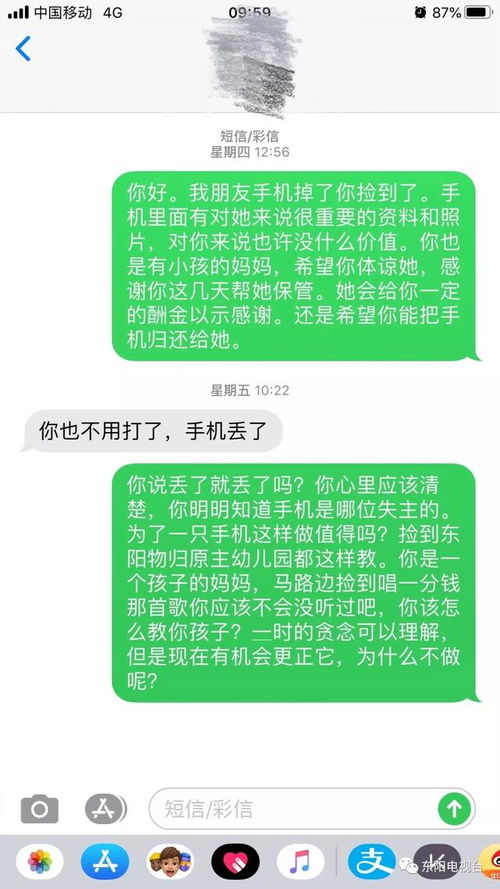

事情发生在几天前的一个下午,张女士搭乘网约车时不慎将手机遗落在车上。下车后不久,她意识到手机丢失,于是借朋友的手机拨打自己的号码,却发现手机已经被关机。这让她感到非常疑惑和不安,因为当时手机还有不少电量,不太可能自动关机。显然,捡到手机的人故意关闭了设备。

为了尽快找回手机,张女士立即联系了网约车平台客服并报警求助。经过警方调查,最终锁定了捡到手机的女子。然而,当警方找到该女子时,她却明确表示不愿意归还手机,理由是“捡到的东西就是自己的”。这种态度让张女士十分愤怒,同时也引发了公众对拾遗行为的广泛讨论。

法律层面的解读

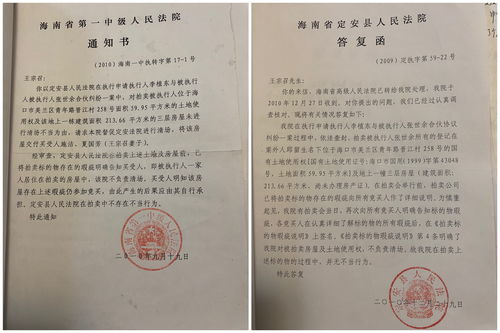

根据《民法典》第314条的规定,拾得人有义务妥善保管遗失物并尽力归还失主。如果拾得者拒绝归还遗失物,其行为可能触犯法律。具体而言,当遗失物品的价值超过一定金额(如三千元人民币)时,拾得者的拒绝归还行为可能会被认定为侵占罪。

以本案为例,张女士的手机价值约为5000元,已经达到了刑法规定的侵占罪立案标准。因此,捡到手机的女子不仅违背了道德规范,还可能面临刑事责任。此外,若该女子在未经允许的情况下使用手机进行支付或其他操作,则可能涉及盗窃罪。

道德层面的反思

除了法律问题外,这一事件也引发了人们对道德观念的深思。拾金不昧作为中华民族的传统美德,一直受到社会的高度推崇。然而,在现实生活中,我们却时常看到类似“捡到东西不归还”的案例发生。

为什么有些人会做出这样的选择?或许是因为他们认为“捡到的就是自己的”,或者觉得失主不会追究责任。但事实上,这种想法既不符合道德准则,也可能带来严重的法律后果。我们应该倡导更多的人践行拾金不昧行为,营造一个更加和谐的社会环境。

如何避免类似事件的发生

为了避免类似事件再次发生,我们可以采取以下措施:

- 加强法律法规宣传,让更多人了解拾遗不还可能面临的法律责任。

- 提高个人防范意识,例如设置复杂的锁屏密码、开启定位功能等,减少手机被盗用的风险。

- 鼓励拾得者主动联系失主或上交公安机关,通过合法途径解决问题。

结语

女子捡到手机后关机拒绝归还的事件,不仅仅是一起简单的遗失物纠纷,更是对社会道德和法律意识的一次考验。希望通过这次事件,能够唤起更多人对拾金不昧精神的关注与重视,共同构建一个更加文明、和谐的社会。

发表评论 取消回复