在当今智能汽车领域,一场关于“供应链”与“自研”的争论正在愈演愈烈。作为第三人的我,站在旁观者的角度,深入剖析了最近围绕理想汽车和华为之间的舆论风波。

事情的起因源于一则消息——有传闻称理想汽车的一位高管在公开场合暗讽华为,指责其将供应链技术包装为自研成果。这一言论迅速引发了广泛关注,并成为贴吧平台上的热搜话题。为了更全面地了解事件背景,我们需要追溯到2月11日的相关报道。

余承东的“内涵”背后

根据新浪财经的报道,华为常务董事、终端BG董事长余承东曾在社交媒体上发表了一条耐人寻味的动态:“把成本做低,让最基础的智能驾驶辅助普及,值得表扬、可喜可贺!而混淆高阶智能驾驶概念,把最基础入门级的智能驾驶辅助说成高端,则是误导消费者。”

尽管余承东并未点名道姓,但不少人认为这条动态直指比亚迪甚至其他品牌,尤其是那些在宣传中夸大智驾能力的企业。值得注意的是,这种“内涵”并非偶然,而是源于市场竞争的加剧。

智能驾驶:新能源汽车的技术制高点

在新能源汽车领域,智能驾驶被视为技术竞争的核心战场。随着市场逐渐进入下半场,各大厂商纷纷加大投入,试图抢占先机。然而,如何平衡技术创新与用户体验却成为一大难题。

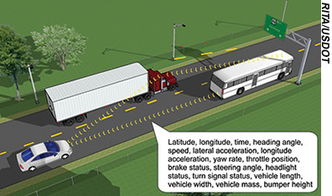

以华为为例,其在智能驾驶领域的布局早已初见成效。无论是与赛力斯合作推出的AITO问界系列,还是为其他车企提供的DriveONE电机解决方案,都展现了华为强大的技术实力。然而,这也引来了部分竞争对手的不满,甚至出现了质疑声浪。

理想的反击:供应链是否等于自研?

面对外界的质疑,理想汽车显然不甘示弱。据中华网报道,有网友爆料称,理想汽车使用的电机实际上采用了华为的技术,并且在铭牌上明确标注了双方的品牌标识。然而,在对外宣传时,理想却将其描述为“自研成果”,这一行为被部分网友批评为“挂羊头卖狗肉”。

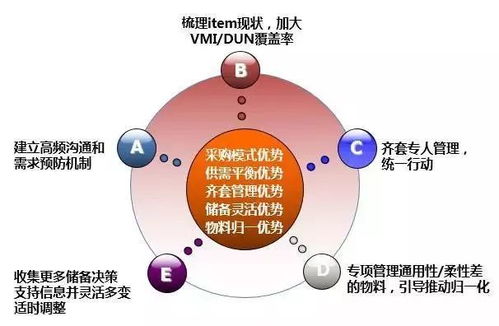

对此,理想方面并未直接回应,而是选择通过实际行动证明自身实力。他们强调,虽然使用了第三方供应链,但在软件算法和系统集成方面进行了大量自主研发,从而实现了真正的差异化优势。

行业视角:合作共赢才是王道

从整个行业的角度来看,这场争论其实反映了当前智能汽车产业的一种普遍现象:即如何界定“自研”与“供应链”的界限。一方面,企业需要借助外部资源快速提升技术水平;另一方面,过度依赖外部供应商也可能削弱自身的竞争力。

正如易车网所言,余承东的表态或许不仅仅是为了批评竞争对手,更是为了提醒整个行业关注技术本质,避免陷入浮躁的营销陷阱。而对于消费者而言,最重要的是产品本身能否真正满足需求,而不是单纯追求所谓的“自研”标签。

总而言之,理想高管暗讽华为的背后,折射出的是智能汽车行业日益激烈的竞争格局。未来,只有那些能够兼顾技术创新与用户体验的企业,才能在这场变革中脱颖而出。

发表评论 取消回复