作为一名关注教育话题的观察者,我最近注意到福建龙岩的一则教育新规引发了广泛讨论。根据当地教育局的通知,学生在晚上9点半之后还未完成的作业将被“熔断”,即无需继续完成,次日也不用补做。这一政策的背后究竟有着怎样的深意?它又会对学生的成长带来哪些影响呢?

从“减负”到“熔断”:政策背后的考量

近年来,“减负”一直是教育领域的热门话题。然而,尽管政策频出,学生负担过重的问题依然存在。特别是在一些地区,由于课后作业量大、学习时间过长,许多孩子甚至无法保证充足的睡眠。这种现象不仅影响了孩子的身体健康,还可能对他们的心理健康造成负面影响。

以福建龙岩为例,教育局此次推出的“作业熔断机制”正是为了从根本上解决这一问题。通过明确规定作业完成的时间界限,学校和家长能够更加注重学习效率,而不是单纯追求任务的完成度。这样的措施无疑是对传统教育模式的一种挑战,但同时也为孩子们争取到了更多休息和自我发展的空间。

其他地区的实践与启示

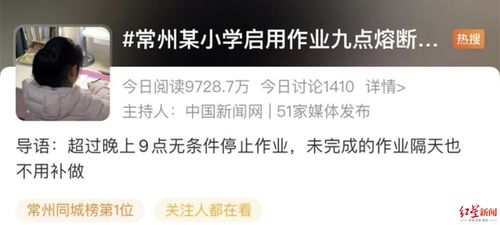

事实上,类似的“熔断机制”并非首次出现。在此之前,江苏常州博爱小学就已经实施了“九点熔断机制”,广西南宁的一所学校也将“作业熔断”的时间设定为晚上9点半。这些尝试都取得了不错的成效,学生们的学习压力得到了有效缓解,整体精神面貌也有所改善。

此外,成都八中针对不同年级设置了差异化的学习安排,例如7、8年级的学生利用课后延时服务完成作业,而9年级则仅设一节晚自习供学生自学。这种灵活调整的方式既保障了学生的基本权益,又兼顾了不同年龄段的实际需求。

家长与学校的双重责任

当然,任何政策的落地都需要多方协作。对于家长而言,他们需要转变观念,不再过分强调分数和排名,而是更加关注孩子的全面发展。同时,学校也需要加强教学管理,合理控制作业量,并通过科学的方法提升课堂效率。

值得注意的是,深圳龙岗某学校因“学生留堂”现象引发的投诉事件提醒我们,过度延长学习时间并不能真正提高成绩,反而可能适得其反。因此,在执行类似政策时,学校应充分考虑学生的实际情况,避免形式主义。

未来展望:教育改革的方向

从福建龙岩到全国范围内的探索可以看出,教育改革正在朝着更加人性化、科学化的方向迈进。通过减少不必要的学业负担,让孩子们拥有更多自由支配的时间,可以更好地激发他们的创造力和兴趣爱好。

当然,这一过程并非一帆风顺。如何平衡学习与休息的关系,如何确保政策公平公正地落实,都是我们需要持续思考的问题。但无论如何,这项举措无疑迈出了重要一步,值得我们为之鼓掌。

发表评论 取消回复