站在黄旭华院士的灵堂前,我久久伫立,内心百感交集。这位隐姓埋名几十年、为中国核潜艇事业奉献一生的老人,如今静静地离开了我们。然而,他的精神却如同深海中的光芒,永远照亮着后人前行的道路。

灵堂内摆满了鲜花,每一束都寄托着人们对黄老深深的敬意。让我尤为触动的是,这些花圈中有很多没有署名,只写着“未来的海军人”“学生”“东北人民”“湖北人民”等朴素的话语。那一刻,我的眼眶湿润了——原来,有那么多默默无闻的人,在用自己的方式向这位伟大的科学家致敬。

从无到有的核潜艇梦

回想起黄旭华院士的一生,他用实际行动诠释了什么是真正的“以身许国”。上世纪50年代末,面对国外的技术封锁和国内资源匮乏的困境,黄老毅然投身于我国第一代核潜艇的研发工作。当时,没有现成的图纸和模型,他们只能一边设计、一边施工;没有计算机辅助计算,就靠算盘和计算尺一点点攻克难关。日复一日,年复一年,他们硬是用双手算出了几万个关键数据,为我国核潜艇事业奠定了坚实基础。

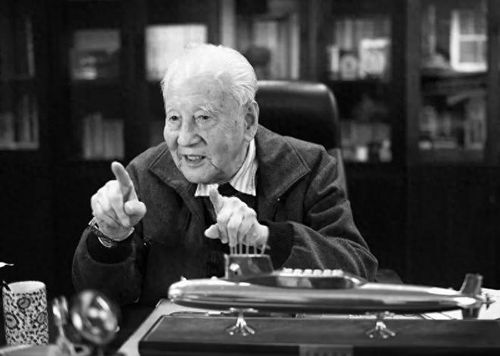

黄老曾说:“为了国家需要,我可以放弃一切。”这句话看似简单,却蕴含着无比坚定的信念。在那个特殊的时代背景下,他选择了隐姓埋名,甚至与家人断绝联系长达30年之久。直到1987年,《文汇月刊》发表了一篇关于中国核潜艇研制成功的报道,家人才得知他的真实身份。而此时,他已经是一位满头银发的老人。

不求名利,只为祖国

尽管被誉为“中国核潜艇之父”,但黄旭华院士始终拒绝接受这样的称呼。他认为,这项伟大的成就属于整个团队,而非个人。据身边人回忆,即便到了近90岁高龄,他依然坚持节约差旅费用,独自奔波于各地参加科研会议。这种淡泊名利的态度,让无数人为之钦佩。

有人问我:“你为什么会被这些花圈感动?”我想,这是因为它们代表了普通人对英雄最纯粹的敬意。那些来自全国各地的落款,或许只是普通的工人、农民、学生,但他们通过这种方式表达了对黄老深深的怀念。正如一位网友留言所说:“黄老虽已离去,但他的精神将永远激励我们前行。”

送别黄老,铭记初心

2月6日,黄旭华院士因病逝世,享年99岁。消息传来后,社会各界纷纷自发前往灵堂悼念。有人带来了亲手制作的花圈,有人默默地站在门口鞠躬致哀。这一切,无不彰显出黄老在人们心中的崇高地位。

作为一名普通读者,我深刻感受到,黄旭华院士不仅是中国核潜艇事业的奠基者,更是一位平凡而伟大的人。他教会我们,无论身处何种境地,都要坚守初心,为国家和社会贡献自己的力量。

此刻,深海静默,功勋永存。愿黄老一路走好!

发表评论 取消回复