在简书平台上,六下2-2《制作校园生物分布图》的教学反思正成为热议话题。作为一名亲身参与其中的教育工作者,我深有感触。以下内容将通过导读栏目标签的形式,带领大家深入探讨这堂课背后的故事与启发。

一、课程背景与初衷

这堂课源于六年级下册科学教材中的一个单元——“生物与环境”。作为教师,我希望学生们不仅能够掌握理论知识,还能将这些知识运用到实际生活中。因此,我设计了这一节以实践为主的课程,让学生们走出教室,探索校园内的生物分布情况,并亲手绘制出一份属于自己的生物分布图。

二、课堂实施过程

在正式开始前,我先为学生们讲解了生物分布的基本概念以及如何观察和记录生物信息。接着,我们将全班分成几个小组,每组负责调查校园的不同区域。在这个过程中,我发现学生们表现得异常兴奋,他们像小侦探一样四处寻找各种植物和动物,认真地记录下每一个细节。

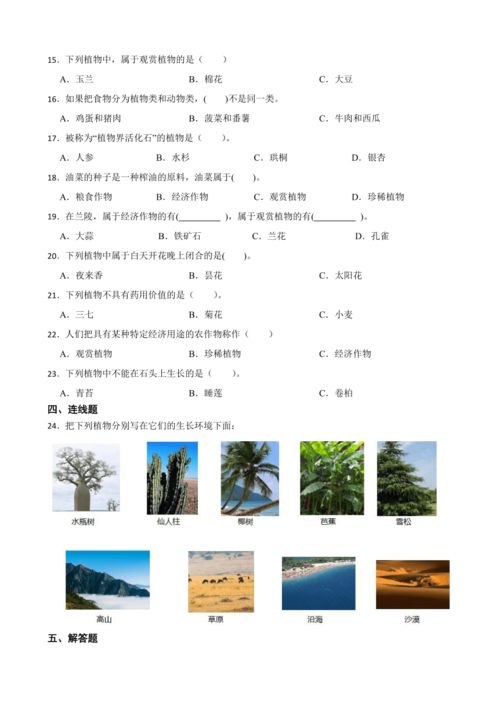

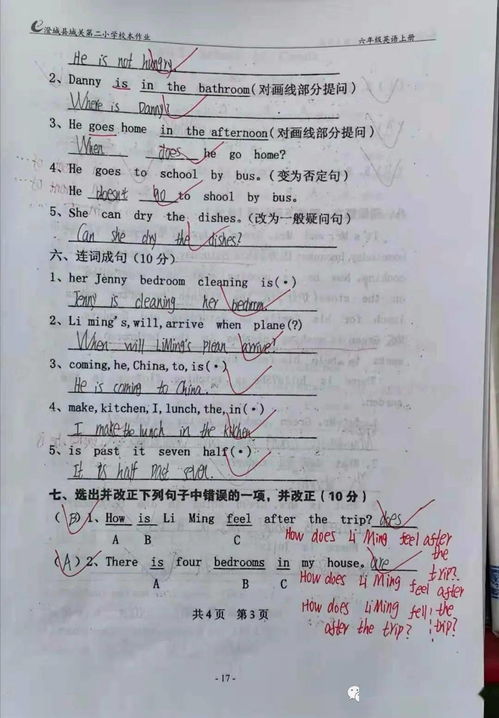

然而,在实际操作中也遇到了一些问题。例如,有些学生对某些生物的分类并不熟悉,导致记录出现偏差;还有部分同学因为缺乏耐心而草率完成任务。针对这些问题,我及时进行了指导和调整,确保每位学生都能获得准确的信息。

三、成果展示与评价

经过一周的努力,各小组终于完成了各自的生物分布图。在成果展示环节,每个小组都派代表上台分享他们的发现。有的小组展示了校园内丰富的植物种类,有的则专注于昆虫的世界,还有的甚至发现了隐藏在角落里的小型哺乳动物。通过这样的交流,学生们不仅学到了更多关于生物的知识,还培养了团队合作精神。

在评价方面,我采用了多元化的标准,包括数据准确性、图表美观度以及演讲表现等。这样可以让每位学生都找到自己的闪光点,同时也激励他们在未来的学习中更加努力。

四、教学反思与启示

回顾整个教学过程,我认为这是一次非常成功的尝试。它打破了传统课堂教学的局限性,让学生们亲身体验到科学的魅力。同时,我也意识到,在未来的教学中还需要进一步加强以下几个方面:

- 提高学生的观察能力和记录技巧;

- 提供更多关于生物分类的专业知识;

- 鼓励学生进行跨学科的综合学习。

总之,《制作校园生物分布图》这节课不仅让我看到了学生们无限的潜力,也为我的教学工作带来了新的思考和方向。

如果你也想了解更多关于这堂课的内容,可以点击上方的标签快速定位到感兴趣的部分哦!

发表评论 取消回复