在这个信息爆炸的时代,健康问题总是牵动着每个人的心弦。最近,在简书平台上,“不要买药包”这个话题引发了广泛关注。小李(化名)作为一名普通的消费者,也陷入了这场关于药物购买的讨论中。

在日常生活中,我们常常会看到一些“神药”的宣传,比如某些短视频平台上的医生形象塑造。有些医生被塑造成严肃顶真、不愿加号的形象,他们强调:“我给你加号,是对其他排队病人的不公平;我照顾你,谁来照顾他们?”这种观点虽然看似合理,但也让很多患者感到无奈。

与此同时,市场上还存在一些让人困惑的现象。例如,有人在网上分享自己购买印度仿制药的经历,声称这些药物价格低廉且效果显著。然而,事实真的如此吗?萧潇的故事就是一个典型的例子。她花费1000多元从朋友圈代购了一款所谓的“特效药”,但经过检测后发现,这款药物竟然不含关键成分奈玛特韦。

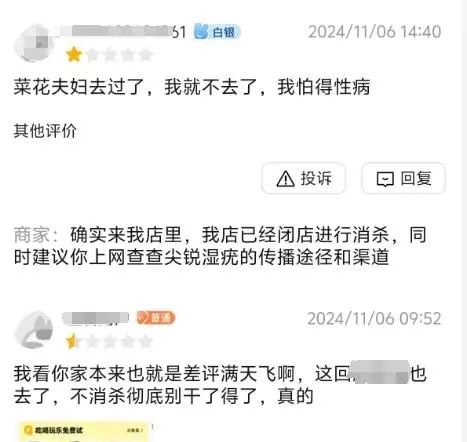

类似的情况并不少见。近年来,随着网购药品的普及,许多人选择通过网络平台购买药物,以满足自身需求。然而,这种便利背后隐藏着巨大的风险。一方面,部分商家为了追求利润,不惜销售假药或劣质药品;另一方面,消费者由于缺乏专业知识,很容易掉入陷阱。

针对这一现象,小李决定深入调查,并与身边的朋友展开讨论。他发现,很多人对于药品的认知存在严重偏差。例如,有些人认为只要是进口药就一定好,或者盲目相信网上的评价和推荐。事实上,药品的选择需要根据个人病情和医生建议来进行,不能仅凭广告或口碑做决定。

此外,一些电商平台推出的优惠政策也让消费者难以分辨真假。像京东买药曾推出“着急买药不凑单,0元起送还包邮”的活动,表面上看是为消费者着想,但实际上可能涉及复杂的商业利益平衡。而小红书等社交平台对夸大药物减肥功效的内容进行治理,则进一步提醒我们,对待网络上的药品信息要保持理性态度。

那么,作为普通消费者,我们应该如何避免踩坑呢?以下几点建议或许能帮助大家更好地保护自己:

- 首先,购买药品时务必选择正规渠道,如医院、药店或官方授权的电商平台。

- 其次,不要轻信网络上的宣传,尤其是那些声称“速效”“神奇”的产品。

- 再次,遇到健康问题应及时咨询专业医生,切勿自行用药。

- 最后,提高自我防范意识,学会辨别真伪信息。

总之,在追求健康的道路上,我们需要更加谨慎和理智。只有科学对待药品,才能真正守护我们的身体健康。希望大家都能擦亮双眼,远离那些不必要的风险。

发表评论 取消回复