在简书平台热搜上,一条关于《资治通鉴》第279卷的话题引起了广泛关注:「天下人都说刀笔吏不能做公卿,果然如此」。这句看似简单的话语背后,却隐藏着深刻的历史哲理与人性洞察。今天,让我们跟随一位对历史充满热情的他,一起探讨这个话题。

他翻阅古籍时,偶然间读到这段记载,不禁陷入了沉思。刀笔吏,作为古代基层官僚体系中的重要角色,他们的职责是处理文书、记录案牍。然而,在许多人心中,刀笔吏往往被贴上了“琐碎”“低微”的标签。那么,他们真的无法登上高位,成为公卿吗?

答案并非绝对。

以汉朝为例,萧何出身刀笔吏,最终却成为开国丞相。他通过自己的智慧与勤勉,将繁琐的文书工作转化为治理国家的重要工具。他的成功证明了刀笔吏并非天生低人一等,而是取决于个人的能力与抱负。

然而,他也意识到,历史上确实存在许多刀笔吏难以突破阶层限制的现象。这种现象的背后,既有制度的原因,也有社会偏见的影响。例如,贵族子弟往往更容易获得教育资源和晋升机会,而平民出身的刀笔吏则需要付出更多的努力才能脱颖而出。

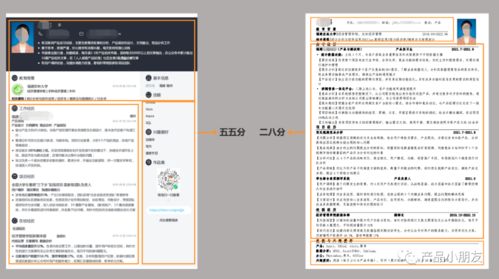

他进一步思考,现代社会是否也存在类似的情况?虽然我们不再有明确的“刀笔吏”这一职业,但许多人依然面临着职业歧视或阶层固化的问题。比如,一些人认为技术工人无法成为企业管理者,或者文员永远只能停留在基层岗位。这样的观念不仅限制了个人的发展空间,也阻碍了社会的整体进步。

为了更深入地理解这个问题,他查阅了大量资料,并总结出以下几点启示:

- 第一,能力比出身更重要。无论身处何种岗位,只要具备足够的能力和才华,就有机会实现自我价值。

- 第二,打破偏见需要行动。与其抱怨环境不公,不如主动提升自己,用实力证明偏见的荒谬。

- 第三,制度变革不可或缺。一个公平公正的社会,应该为每个人提供平等的机会,让每个人都有可能成为“公卿”。

最后,他感慨道:“《资治通鉴》不仅是一部历史巨著,更是一面镜子,映照出现实社会中的种种问题。我们应当从中汲取智慧,努力创造一个更加包容、开放的社会。”

或许,这就是《资治通鉴》带给我们的最大启示吧。

发表评论 取消回复