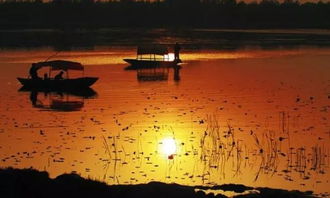

秋天,总是带着一份从容和宁静。在简书平台上,“秋之余”这个热搜词引发了无数人的共鸣,它不仅是一种季节的象征,更是一段人与自然深度互动的故事。以下,将以第三人称视角,带领大家走进一个关于秋收的真实旅程。

对于他来说,秋收从来不是一件匆忙的事。相比麦收时的那种紧张与急迫,秋天的收获显得格外悠然自得。正如他所言:“秋收的时间跨度长,从九月底一直延续到十一月中旬,甚至更久。”这种节奏感,让他可以更加用心地去感受每一颗果实的成熟过程。

***

首先,不得不提的是秋季气候的特点。雨水稀少,阳光明媚,这样的天气条件为农作物的成长提供了得天独厚的优势。特别是那些并不像小麦那样“娇气”的作物,比如玉米、红薯和大豆,它们似乎天生就适应了这样的环境。他常常感慨:“大自然真的很神奇,总能给每一种植物安排最适合的生长时机。”

其次,时间的充裕也让人们能够更好地规划劳作的节奏。不像麦收那样需要争分夺秒,秋收允许人们根据自己的实际情况调整工作强度。“白天干累了,晚上还能好好休息一下,第二天再接着干。”他笑着说道,“这种感觉真的很舒服。”

***

当然,这并不是说秋收完全不需要努力。事实上,在整个过程中,他依然付出了大量的汗水和智慧。例如,为了确保每一株作物都能得到充分的照料,他会提前制定详细的计划,包括哪些地块先收割、哪些工具需要准备等等。同时,他还特别注重观察天气变化,以避免突如其来的降雨对作物造成损害。

除此之外,他也非常重视与家人的合作。在他的记忆中,每年的秋收都是一家人齐心协力的时刻。“爸爸负责驾驶拖拉机,妈妈帮忙捆绑秸秆,而我则负责搬运粮食。”他说,“虽然分工不同,但每个人都在用自己的方式贡献着力量。”

***

随着科技的进步,如今的秋收也变得更加高效和便捷。他提到,近年来村里引入了许多现代化农业设备,比如联合收割机和自动脱粒机,这些工具大大减轻了农民的负担。“以前靠手工收割,一天下来腰酸背痛;现在有了机器帮忙,效率提高了很多。”然而,即便如此,他仍然坚持保留一些传统的做法,因为在他看来,这些方法承载着祖辈们的智慧和经验。

最后,谈到秋收的意义,他用一句话概括了自己的感受:“这不仅仅是一次简单的劳动,更是一场与自然和谐共处的修行。”他认为,在这个过程中,人们学会了尊重土地、珍惜资源,并且懂得如何在有限的时间里创造最大的价值。

发表评论 取消回复