在这个信息爆炸的时代,微信早已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。而朋友圈作为微信的核心功能之一,承载了无数人的喜怒哀乐与生活点滴。但你是否曾想过,在这个看似亲密的小天地里,其实也隐藏着许多陌生的身影?

深夜三点的手机屏幕突然亮起,一条来自陌生号码的信息打破了夜晚的宁静。对于“我”来说,这样的场景并不陌生。在一次偶然的经历中,“我”接到了一通深夜来电,对方的声音带着些许慌乱和急切。然而,当清晨到来时,“我”试图再次联系这位深夜倾诉者,却发现对方已经悄然消失在茫茫人海中。

这不禁让“我”陷入了深深的思考:为什么我们会如此轻易地向陌生人敞开心扉?又为何在短暂的交集后迅速选择遗忘?在网上看到过一句话:“朋友圈里未必有朋友,但黑名单里总有故人。”这句话直击人心,仿佛道出了许多人内心的隐痛。

陌生人视角下的朋友圈

在微信7.0版本之后,陌生人可以查看好友的部分朋友圈内容,前提是对方设置了“允许陌生人查看十条朋友圈”。这种设计初衷是为了拉近人与人之间的距离,但在实际操作中却带来了更多的复杂性。通过这些有限的朋友圈动态,陌生人能够窥探到一个人的生活状态、兴趣爱好甚至情感倾向。然而,这种浅层次的了解往往无法触及灵魂深处,反而容易引发误解或不必要的麻烦。

“我”曾经尝试过添加一些从未谋面的网友为好友,起初还会礼貌性地点赞评论他们的动态,但随着时间推移,渐渐发现彼此之间并没有太多共同话题。于是乎,这些“朋友”逐渐被边缘化,最终沦为朋友圈里的沉默存在。

三天可见背后的社会学意义

近年来,“朋友圈三天可见”成为一种流行趋势。据腾讯旗下企鹅智酷发布的《2017 微信用户&生态研究报告》显示,超过半数的用户会选择对部分好友隐藏自己的朋友圈动态。这一现象的背后折射出当代人社交关系的微妙变化——随着通讯工具的发展,人们的社交圈不断扩大,但真正能够深入交流的对象却越来越少。

“我”也曾经历过一段频繁更新朋友圈的日子,那时总希望用文字和照片记录下生活的每一刻美好瞬间。然而,随着时间流逝,“我”开始意识到并不是所有人都值得分享自己的真实感受。于是,“三天可见”成为了保护隐私的一道屏障,同时也提醒自己珍惜那些愿意倾听内心声音的知己。

潜在风险不可忽视

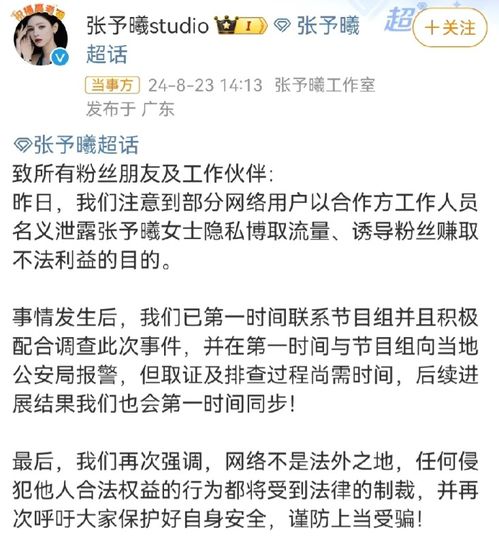

尽管朋友圈为我们提供了一个展示自我的平台,但也伴随着一定的安全隐患。特别是当陌生人进入我们的圈子后,个人隐私可能面临泄露的风险。例如,通过朋友圈中的照片背景、文字描述等线索,不法分子可以轻松获取你的住址、工作单位等敏感信息。此外,“附近的人”功能结合GPS定位技术,更是让人防不胜防。

因此,“我”始终提醒自己,在享受科技便利的同时,也要保持警惕之心。不要轻易相信网络上的陌生人,更不能随意透露过多个人信息。

总而言之,朋友圈是一个充满矛盾的存在。它既是我们表达自我、连接世界的窗口,又是隐藏着诸多未知与挑战的领域。或许,只有学会平衡开放与封闭之间的关系,才能在这片虚拟的空间里找到属于自己的位置。

发表评论 取消回复