在科学的浩瀚宇宙中,有一个领域正逐渐揭开生命的神秘面纱——那就是染色质可及性(Chromatin Accessibility)。作为一名对生物学充满热情的研究者,我最近深入探讨了这一领域的最新进展,以下是我的一些思考和发现。

什么是染色质可及性?

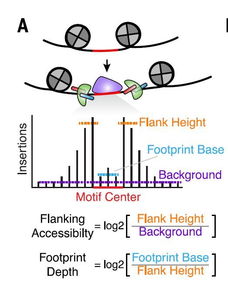

简单来说,染色质可及性是指DNA是否能够被转录机制或表观遗传修饰因子结合的程度。它决定了基因表达调控的可能性。如果将细胞比作一座城市,那么染色质可及性就是通往各个功能区域的道路是否畅通。核小体密度和间距是主要影响因素,它们共同决定了哪些区域可以被“访问”。例如,高CpG DNA更容易被视为活跃转录区,而低CpG DNA则更倾向于进入沉默状态。

核小体占据倾向的重要性

作为染色质的基本单位,核小体的排列方式至关重要。某些DNA序列由于其化学特性,更容易被核小体包裹,从而形成紧密的异染色质结构。这种结构限制了DNA与外界因子的接触,进而抑制基因表达。然而,在开放区域,DNA裸露在外,为转录因子提供了更多结合机会,这使得这些区域成为基因表达的关键调控点。

单细胞技术的突破

近年来,单细胞染色质可及性测序技术(scATAC-seq)的出现彻底改变了我们对这一领域的认知。这项技术结合了长读段单分子测序平台的优势,使科学家能够在单细胞水平上研究染色质的动态变化。通过这种方法,我们可以更精确地了解不同细胞类型之间的差异以及特定条件下染色质状态的变化。

染色质可及性与疾病的关系

值得注意的是,染色质可及性的异常往往与多种疾病密切相关。例如,在癌症中,某些肿瘤细胞可能通过改变染色质结构来激活原本静默的致癌基因,或者关闭抑癌基因。此外,神经退行性疾病、免疫系统紊乱等也与染色质调控失衡有关。因此,深入研究染色质可及性不仅有助于理解生命的基本规律,还可能为治疗相关疾病提供新思路。

未来展望

随着技术的不断进步,我相信染色质可及性研究将迎来更加辉煌的明天。无论是揭示基因表达调控的深层机制,还是开发针对疾病的新型疗法,这个领域都充满了无限可能。作为一名科研工作者,我深感荣幸能够参与其中,并期待与同行们一起推动这一领域的发展。

发表评论 取消回复