在德化县盖德镇福阳村,盛夏时节,稻田翠绿如海,微风拂过,泛起层层涟漪。而在这片宁静的土地上,70岁的徐金农和他的儿子徐文峰正默默守护着一项古老的手艺——手工制作竹椅子。

徐金农的手指布满了岁月的痕迹,那些深深浅浅的纹路,就像他制作的竹凳表面的皱纹一样,记录着时间的流逝和生活的艰辛。他年轻时,山里条件艰苦,但正是这种环境让他学会了观察与模仿,最终掌握了竹椅制作技艺。

“父亲从小就告诉我,手艺是一生的财富。”徐文峰回忆道。他站在父亲身旁,接过这项传统工艺的接力棒。每把竹椅从选材到成品,都需要经过数十道工序。长长的竹条在刮刀下划过,瞬间变成轻韧的竹篾,光滑得如同钓丝。这一过程看似简单,却蕴含了匠人对细节的极致追求。

竹凳背后的温情

对于徐文峰来说,竹凳不仅仅是一件家具,更承载着家庭的记忆。小时候,他常常坐在父亲身边,看着父亲用粗糙的双手将一根根竹子变成精美的椅子。那时候,村里的人们生活虽然清贫,但邻里之间的情谊却格外深厚。每当有新做的竹椅完工,总会引来乡亲们的赞叹。

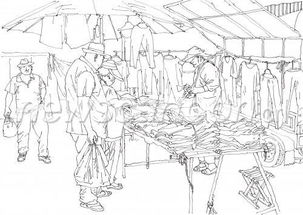

如今,徐金农父子制作的竹椅依然受到市场的欢迎。每隔一段时间,就会有人专门驱车前来批发,将这些充满乡土气息的竹椅带到晋江、南安、永春等地销售。尽管现代化的生产方式逐渐取代了许多传统手工艺,但徐家的竹椅却凭借其独特的质感和耐用性,在市场上占有一席之地。

记忆中的竹林故事

徐文峰偶尔也会想起自己读过的那本《竹林的故事》。虽然书早已遗失,但书中的情节却深深印刻在他的脑海中。书中描写的乡村生活,与他的成长经历不谋而合。那个夏天,放牛的老者牵着牛走在塘埂上,人与牛的影子倒映在池塘里,西天染上了绚丽的晚霞。这样的画面,仿佛就在眼前。

竹林不仅是自然的一部分,更是文化与情感的寄托。在大罗山脚下,瓯海人世代栖居于此,竹子成为他们生活中不可或缺的元素。无论是编织竹篓,还是制作竹椅,每一项技艺都凝聚了劳动人民的智慧与汗水。

未来的传承之路

面对时代的变迁,徐文峰深知,仅靠传统的销售渠道已经不足以让这门手艺走得更远。他开始尝试通过网络平台宣传竹椅制作的过程,并分享自己的心得。他希望通过这种方式,让更多人了解并关注这项濒临消失的传统工艺。

“我希望有一天,当人们提起竹椅时,不仅想到它是一件实用的家具,还能感受到它背后的文化底蕴。”徐文峰说道。

在这个快节奏的时代,徐金农父子用他们的坚持,为传统手工艺注入新的活力。那些带着皱纹的竹凳,不仅连接了过去与现在,也让我们重新审视人与自然之间的关系。

发表评论 取消回复