潮流总是瞬息万变,但风格却能穿越时间的洪流。作为一名长期关注内容创作和媒体发展的观察者,我深知这一点的重要性。在简书平台上,“潮流易逝,风格永存”这一话题引发了广泛讨论,而它也让我回想起自己的经历以及对媒体行业的思考。

伞的质量与杂志的风骨

几年前,在广州的一场大风中,我手中那把精致的雨伞被摧毁了。这不仅是一次普通的物品损坏,更像是一种隐喻——那些看似坚固的事物,往往经不起环境的考验。同样地,当时在广州发行的几本标志性杂志,《新周刊》《南风窗》等,尽管内容精彩、思想深刻,却因种种原因未能完全超越时代的局限。它们虽无法媲美《南方周末》这样的行业标杆,但依然以独特的视角记录着社会的变化。

这些杂志试图将生活方式融入报道之中,然而最终仍难以摆脱传统框架的束缚。这种矛盾让我意识到,无论形式如何变化,真正打动人心的内容始终需要有灵魂和深度。

内容行业的迭代与反思

近年来,内容行业的快速迭代令人目不暇接。毛天骅曾感慨:“每过半年就是另一个样子。”这句话道出了创作者们面临的挑战与机遇。当过去的辉煌逐渐褪色时,我们是否还能坚持初心?答案或许并不简单。

以我个人为例,最初涉足写作时,也曾热衷于追逐热点。但随着时间推移,我发现只有那些带有鲜明个人风格的作品才能真正留下印记。就像张朝阳一样,他选择了一条与众不同的道路——不追风口,也不愿躺平。即使是在2024年最后一天,他依旧站在讲台上分享知识,用实际行动诠释了“风格”的意义。

技术革新中的文化传承

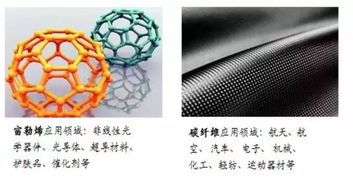

如今,人工智能技术正在重塑内容生产方式。例如,AI文风测试应用的流行让人们重新审视语言的魅力;ChatGPT则通过强大的算法模拟人类思维,展现出前所未有的创造力。然而,无论技术多么先进,都无法替代人类情感的真实表达。

对于我来说,每一次提笔都是一次自我对话的过程。在这个信息爆炸的时代,我们需要更多能够引发共鸣的声音,而非单纯追求流量的快餐式内容。正如“水韵江苏”所倡导的理念那样,让文化与生活紧密结合,才是长久之道。

结语:寻找属于自己的风格

回顾过往,无论是风雨交加中的那把破伞,还是不断演进的内容生态,都在提醒着我们一个真理:唯有找到属于自己的风格,才能在纷繁复杂的潮流中站稳脚跟。未来或许充满不确定性,但我相信,只要保持真诚与热爱,每个人都能书写出属于自己的精彩篇章。

发表评论 取消回复