在北京这座充满历史与现代交融的城市,我以第三人的称叙述着自己的故事。他不是土生土长的北京人,但也不是匆匆而过的游客。他在这里漂泊多年,却始终无法定义自己在这座城市中的身份。

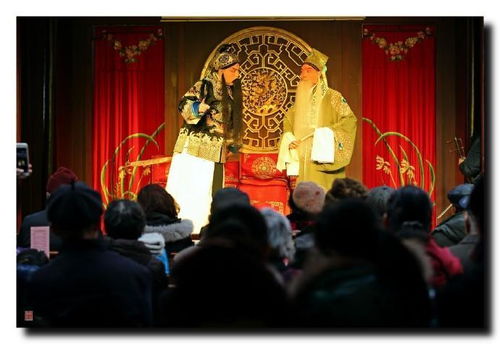

一次偶然的机会,他走进了北京的一家博物馆。在那里,他仿佛找到了精神上的归属感。博物馆里陈列的每一件展品,都像是一扇窗,让他得以窥见这座城市深厚的文化底蕴。从古老的青铜器到精美的瓷器,从恢弘的画卷到细腻的雕塑,这些艺术品不仅展示了北京的历史,也诉说着这座城市的故事。

留京观“博”

作为一名北漂一族,他对北京的感情复杂而深刻。他既羡慕本地人的根深蒂固,又感激这座城市给予他的机会和挑战。然而,在日常生活中,他常常感到一种身份认同的割裂。直到那一天,他在博物馆中找到了答案。

博物馆的展览不仅仅是对过去的回顾,更是一种文化的传承和延续。他站在那些珍贵的文物前,感受到一种跨越时空的连接。这种连接让他意识到,无论来自何方,只要热爱这座城市,就能成为其中的一部分。

秋色中的京城记忆

除了博物馆,他还喜欢在深秋时节漫步于北京的大街小巷。登高远眺,天坛祈年殿被金黄的秋叶环绕,宛如一幅画卷。故宫角楼下的银杏树,在阳光的照耀下闪耀着迷人的光芒。这些景象让他沉醉其中,仿佛置身于一个童话世界。

他尤其钟爱北京的环路蔓藤月季花。从初夏到深秋,这些花朵装点着城市的道路,为繁忙的生活增添了一抹亮色。每当他骑车经过这些花丛时,总会放慢速度,细细品味这份自然之美。

文学中的北京

对于他来说,北京不仅仅是一座城市,更是一个充满诗意的地方。老舍、废名、沈从文等文学巨匠笔下的北京,让他对这座城市有了更深的理解。他们的文字描绘了北京的人情冷暖,展现了这座城市的独特魅力。

无论是《四世同堂》中的胡同生活,还是《骆驼祥子》中的底层挣扎,这些作品都让他感受到了北京的真实与厚重。而当代作家如邱华栋、宁肯等人,则用新的视角诠释了北京的现代化进程。

结语

在北京的日子里,他逐渐明白,身份并不是最重要的,重要的是如何融入这座城市的精神内核。通过参观博物馆、欣赏自然风光以及阅读文学作品,他找到了属于自己的精神原乡。这座城市以其宽广的胸怀接纳了每一个热爱它的人,无论他们来自哪里。

发表评论 取消回复