文章导读:

AI生成作品的争议背景

近年来,随着人工智能技术的飞速发展,AI生成的内容逐渐成为人们关注的焦点。然而,这些由算法和数据驱动的作品是否享有著作权,成为了社会热议的话题。在华东政法大学法律学院副研究员孙平看来,这一问题本质上是技术创新与现有法律规则碰撞的结果。

从个人视角出发,我作为一个长期关注知识产权领域的研究者,深知AI生成内容的特殊性。一方面,它依赖于人类设计的算法模型;另一方面,其输出结果往往具有高度的独创性。这种双重属性让AI生成作品的著作权归属变得扑朔迷离。

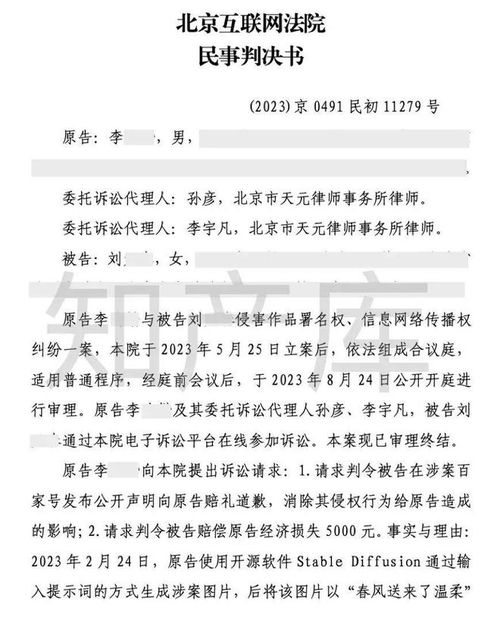

案例解析:全国首例“AI文生图”著作权案

2023年5月,李昀锴向北京互联网法院提起诉讼,指控被告刘某侵害了其作品署名权及信息网络传播权。这起案件被广泛认为是全国首例涉及“AI文生图”的著作权纠纷案。

根据法院审理发现,李昀锴通过特定提示词输入到AI工具中,并对生成图片进行了细节修改,最终形成了具有独特风格的艺术作品。法院认定,这一创作过程体现了作者的实际智力投入,同时满足了著作权法对于“独创性”的要求,因此判定该作品受著作权保护。

类似的案例还有武汉东湖新技术开发区人民法院科学城法庭审结的一起案件。创作者王某使用“奇域AI”App生成了一张图片,并将其发布到社交平台。不久后,他发现自己的作品被他人未经授权传播,遂将对方告上法庭。最终,法院判决侵权方赔偿经济损失并公开道歉。

法律专家怎么看?

针对此类案件,多位法律专家发表了自己的看法。朱阁指出,“根据我国现行著作权法规定,只有自然人、法人或非法人组织才能成为‘作者’,而人工智能模型显然不属于上述任何一类主体。”因此,在目前法律框架下,AI本身无法被视为作品的创作者。

不过,这并不意味着所有与AI相关的创作都失去了保护机会。如果用户在利用AI工具时,能够充分展现自身的创造性劳动,例如精心设计提示词、调整参数设置以及后期加工处理等,则仍然可以主张自己为作品的真正作者。

未来趋势与影响

随着更多类似案件进入司法程序,我们可以预见的是,关于AI生成内容的法律界定将会越来越清晰。一方面,这有助于维护原创者的合法权益;另一方面,也为行业发展提供了更加明确的方向指引。

值得注意的是,不同地区的法院在处理这类新型案件时可能会存在一定差异。例如,在杭州互联网法院审理的一起案件中,被告因未能有效防止用户上传侵权内容而被判承担帮助侵权责任。而在常熟法院的另一案件中,则更加强调了原告林某对提示词修改及图片细节设计所体现的独特选择与安排。

总而言之,AI生成作品的著作权问题是一个复杂且动态变化的领域。作为普通公众或者从业者,我们需要持续关注相关法律法规的发展,以便更好地适应这一新兴技术带来的挑战与机遇。

发表评论 取消回复