张先生的经历,堪称现代医疗史上的一次深刻反思。2014年,他因身体不适前往中南大学湘雅二医院就诊,医生怀疑他可能患有肝癌,并随即安排了手术及抗肿瘤治疗。然而,这一决定却在后续的病理检查中被推翻——张先生并未患癌。

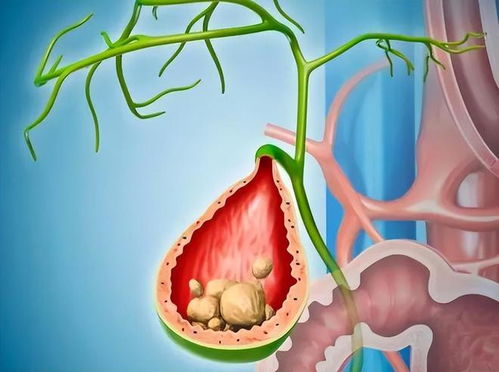

故事的开端看似普通,但随着细节的逐步披露,事件逐渐变得扑朔迷离。术中对右肝肿块进行病检后,结果显示为轻度异型,未见恶性肿瘤。尽管如此,家属仍坚持要求术中化疗并埋置门静脉化疗泵。术后送检的胆囊病理诊断显示,仅存在慢性胆囊炎和局部腺瘤样增生,也未发现癌症迹象。

从患者视角出发

作为一名普通的患者,张先生坦言自己当时完全信任医生的专业判断。“他们告诉我可能是肝癌,我当然害怕。”张先生回忆道,“但没想到,最后的结果竟然是这样。”这种信任与现实之间的落差,让他陷入了深深的困惑与不安。

对于张先生来说,这场经历不仅是一次身体上的创伤,更是一场心理上的考验。他开始重新审视自己对医疗体系的认知,并试图寻找答案:为什么会出现这样的误诊?医生是否真的尽到了应有的责任?

医生的声音

针对这一事件,相关医生也做出了回应。其中一位参与诊疗的医生表示:“我们当时的判断基于当时的检查结果,虽然事后看来确实存在偏差,但我们并没有故意误导患者。”他还补充道,医疗行为本身具有高度复杂性,尤其是在面对疑难病例时,医生需要根据有限的信息做出快速决策。

此外,关于“签名医生称未参与手术”的说法,院方进一步解释称,这可能是因为团队协作过程中出现了沟通不畅的问题。实际上,手术是由多位医生共同完成的,而并非单一医生负责全部流程。

公众的关注与思考

这一事件迅速引发了社会广泛关注。许多人开始质疑当前医疗体系中存在的问题,比如过度医疗、信息不对称以及医患关系紧张等。复旦中山肿瘤徐蓓医生在接受采访时提到:“现代医学虽然取得了巨大进步,但在某些方面仍然存在不足。我们需要更加注重患者的知情权和选择权,同时也要加强医生的职业道德教育。”

与此同时,也有专家呼吁建立更为完善的医疗监管机制。例如,通过引入第三方评估机构来确保诊疗过程的透明度和公正性,从而减少类似事件的发生。

未来的方向

对于张先生而言,这场风波已经成为过去,但他希望通过自己的经历提醒更多人关注医疗安全问题。“我希望未来每个人都能在就医时得到更加准确、可靠的诊断。”他说。

而对于整个医疗行业来说,这或许是一个契机,促使各方共同努力,推动医疗服务质量的提升,让每一位患者都能获得更好的医疗服务。

发表评论 取消回复