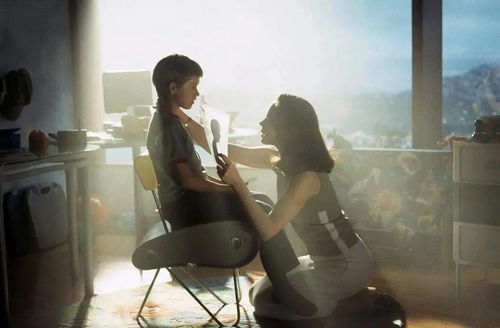

最近,电视剧《难哄》的播出引发了广泛的讨论。作为一名普通观众,我也不禁陷入了深思。2月21日,多个与该剧相关的话题登上热搜榜,如#难哄删除争议镜头#、#难哄恶趣味#、#难哄9集6次性骚扰#等,这些话题不仅让观众对剧情产生了质疑,也让我们重新审视影视作品中关于社会问题的表达方式。

剧情设置引发不适

在短短九集中,《难哄》就出现了六次性骚扰的情节。这种频繁的描写让不少观众感到不适。有网友表示:“剧中女主频频遭遇性骚扰,却还要去安慰犯罪者的家属,这样的‘圣母’式行为让人难以接受。”

从观众的角度来看,影视剧作为文化传播的重要载体,其内容应当传递积极的价值观。然而,《难哄》中的这些情节却似乎背道而驰。有人认为,这种设定不仅没有起到警示作用,反而可能美化了性骚扰行为,给观众尤其是年轻观众带来误导。

流量密码还是社会责任?

不可否认,性骚扰是一个值得探讨的社会问题。然而,如何在影视作品中呈现这一问题,需要创作者具备高度的责任感和敏感度。《难哄》的争议表明,仅仅为了吸引眼球而设计极端情节,并不能真正赢得观众的认可。

事实上,国际上也有一些成功的案例。例如,美剧《早间新闻》通过真实而细腻的叙事手法,探讨了职场性侵问题,并因此获得了艾美奖的认可。相比之下,《难哄》的表现显然还有很大的提升空间。

观众的声音不容忽视

面对观众的不满,剧方迅速做出了回应,删除了一些争议镜头。然而,这是否足够呢?许多网友呼吁,除了删除镜头,创作者更应该反思自己的创作理念。毕竟,影视剧不仅仅是娱乐产品,更是社会的一面镜子。

在这个信息爆炸的时代,观众的声音越来越重要。他们不仅是内容的消费者,更是文化的塑造者。正如一位网友所说:“我们希望看到的是能够引发思考的作品,而不是单纯追求流量的快餐文化。”

结语

《难哄》的争议提醒我们,影视作品在追求热度的同时,更应注重社会责任。只有这样,才能真正赢得观众的心。或许,未来的创作者可以从这次事件中吸取教训,在讲述故事时更加谨慎,更加尊重观众的感受。

发表评论 取消回复