在当今科技竞争激烈的环境中,一个名为Manus的公司以其独特的策略吸引了全球的目光。作为一名深度观察者,我有幸近距离了解了这个由华人团队主导的奇迹背后的故事。他们并没有选择传统的创新路径,而是通过“套壳”这一看似简单却极具智慧的方式,成功地缩短了与行业领先者的差距。

背景:从默默无闻到崭露头角

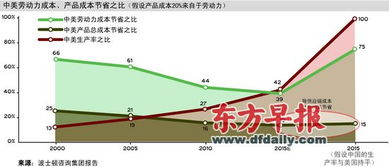

两年前,当ChatGPT横空出世时,美国在生成式AI领域遥遥领先于中国。业内普遍认为,这种技术差距可能需要2-3年才能弥补。然而,时间证明了一切。经过短短两年的发展,OpenAI对国产大模型的领先优势已经被压缩到了6个月。这一切的背后,离不开像Manus这样的新兴企业的努力。

团队:本土精英的崛起

Manus的核心团队由一群来自清华、北大等顶尖高校的年轻人组成。这些成员大多为应届博士毕业生或在读生,他们的加入为公司注入了强大的科研力量。值得注意的是,这支团队完全由中国本土培养,没有所谓的“海归”背景。这不仅打破了外界对于中国高科技企业依赖海外人才的刻板印象,也展现了国内教育体系在培养高端科技人才方面的潜力。

策略:极致套壳的胜利

Manus的成功秘诀在于其独特的“套壳”策略。所谓“套壳”,并非简单的复制粘贴,而是通过对现有技术进行深度优化和再创造,使其焕发新的生命力。例如,在推出R1版本时,Manus的人工智能模型被英伟达高级研究科学家Jim Fan评价为“真正开放的人工智能”。这一成就不仅赢得了国际同行的认可,也让Manus在全球范围内声名鹊起。

挑战:质疑与突破

当然,Manus的成长之路并非一帆风顺。在早期阶段,这家公司曾因一次性发布7款人形机器人而引发争议。有人质疑这些产品是否真的实现了“全栈自研”,甚至有人将其视为“套壳”的典型案例。然而,随着时间的推移,Manus用实际行动回应了这些质疑。他们不仅展示了产品的核心技术优势,还通过持续的技术迭代和市场反馈,逐步建立了自己的品牌信誉。

未来:全球化布局

如今,Manus已经将目光投向了更广阔的国际市场。东南亚作为华人文化圈的重要组成部分,自然成为了其出海的第一站。通过在新加坡设立研发中心,Manus不仅能够更好地融入当地市场,还能借助新加坡的地理优势,辐射整个东南亚地区。这种战略眼光和执行力,无疑是Manus能够在短时间内取得成功的关键因素之一。

总结而言,Manus的故事告诉我们,技术创新并不一定要从零开始。有时候,通过对现有资源的巧妙整合和优化,同样可以创造出令人惊叹的成果。正如那句老话所说:“站在巨人的肩膀上,看得更远。”

发表评论 取消回复